背中のこわばりや猫背、肩のつっぱりを感じることはありませんか?

その原因、もしかすると「胸椎の硬さ」かもしれません。

胸椎は背骨の中でも中央にある部分で、ふだん意識しない人が多いかもしれませんが、実は呼吸や肩の動き、姿勢の安定に深く関係しています。

特にデスクワークが中心の生活では胸椎が動かず固まりやすくなります。その結果、肩や腰に負担がかかって痛みや疲労感の原因になることも。

この記事では、胸椎の基本構造から、ストレッチの具体的な方法、安全な取り組み方、そして期待できる効果まで、わかりやすく解説します。

目次

胸椎とは

胸椎は背骨の中央部分に位置し、日常の動作において重要な役割を担っています。

ここでは胸椎の構造や働きを解説しながら、体全体との関係性を理解していきます。

胸椎の役割

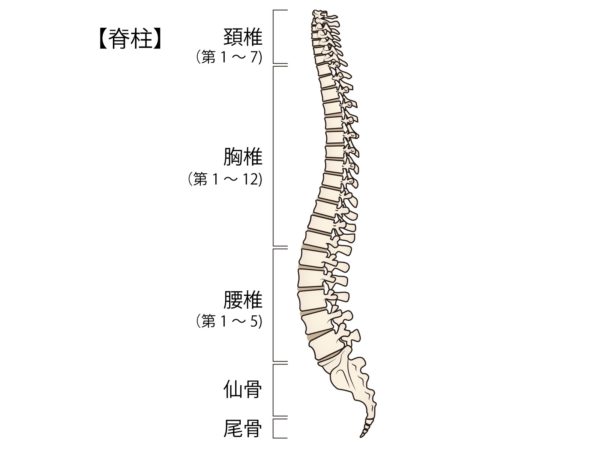

胸椎(きょうつい)は、背骨を構成する椎骨(ついこつ)のうち、首(頸椎)と腰(腰椎)の間に位置する12個の骨の集まりです。

それぞれT1〜T12と番号がついており、背中の中心からやや下部までを形成しています。

以下の画像では「胸椎(第1〜12)」の箇所になります。

画像引用元:https://mdf.or.jp/spine/

この胸椎には左右12対の肋骨(ろっこつ)が接続されており、「胸郭(きょうかく)」という骨格構造を構成しています。

胸郭は肺や心臓といった重要な臓器を守ると同時に、呼吸時に膨らんだり縮んだりする可動性も必要です。

そのため、胸椎は「安定」と「柔軟性」を同時に求められる、特殊な役割を持っています。

背骨というと「支える」イメージが強いですが、胸椎はそれだけではありません。

身体をひねったり、腕を後ろに引いたり、深く呼吸したりする際にもこの部分が柔軟に動いてくれているのです。

ここが固まると思ったよりも広範囲で不調が出てくる理由がわかる気がしてきませんか?

胸椎の全身への影響

胸椎が柔らかく動いている状態では、肩・腰・首といった周辺の関節にも過剰な負担がかからず、バランスの取れた姿勢を保つことができます。

逆に、胸椎の可動域が狭くなったり硬くなったりすると、動きにくさが肩関節や腰椎などへ“しわ寄せ”として現れてしまいます。

たとえば、胸椎がうまく回旋(ひねり)できないと、体全体を使ったスムーズな動作ができず、テニスやゴルフなどのスポーツ時に腰や肩を痛めやすくなります。

また、深い呼吸がしにくくなり、結果として酸素の取り込み効率が落ち、集中力や代謝にも影響が出る可能性があります。

私自身、日頃の長時間でのPC作業で背中がガチガチになっていた時期に、胸椎ストレッチで肩がぐっと楽になった経験があります。

小さな部分に見えて、実は体全体にとっての“ハブ”のような役割を果たしているのが胸椎なのです。

胸椎8番が重要視される理由

胸椎は全部で12個ありますが、その中でも「胸椎8番(T8)」は特に重要なポイントとして注目されています。

ここが硬くなると姿勢の崩れや呼吸の浅さに直結しやすく、ストレッチやコンディショニングの場面でも重点的に取り上げられることが多いです。

胸椎8番は姿勢と肩甲骨の動きに直結

胸椎8番は背骨のほぼ中央に位置しており、ちょうど肩甲骨の下端と高さが合う場所です。

人の姿勢を前後左右から支える中継点のような存在であり、ここがうまく動かないと、肩甲骨の内旋(うちにねじれる動き)や外旋(外に開く動き)が制限されてしまいます。

たとえば、腕を後ろに回そうとしたときに肩周りがつっぱる感覚がある人は、肩関節自体ではなく、この胸椎8番周辺が硬くなっている可能性があります。

デスクワークで背中を丸めがちな人は特に注意が必要です。

呼吸運動と肋骨の動きに影響を与える

胸椎8番には肋骨の接続もあります。

この位置が動かなくなると、肋骨全体の動きが制限されてしまい、深い呼吸がしづらくなる傾向があります。

特に胸式呼吸(胸郭を使った呼吸)の際には、胸椎8番付近の可動性が極めて重要です。

浅い呼吸が習慣になると、自律神経が乱れやすくなるという指摘もあります。

つまり、胸椎8番の硬さがメンタル面や日常生活の疲れやすさにも影響してくるということです。

ほんの少し深く呼吸できるだけで、頭がスッキリしたり、気分が落ち着いたりすることは意外とあります。胸椎8番、見逃せません。

背骨全体との連動性

背骨は1本の柱のように見えますが実際には椎骨が積み重なっているため、どこか一部が動かないと他の部位が無理をして代償する仕組みになっています。

たとえば、胸椎8番が硬くなると、その上下の胸椎7番や9番、さらには腰椎や頸椎(首の骨)にまで負担が分散されます。

こうした代償動作が続くと、慢性的な肩こり・腰痛・首の違和感につながることもあります。

背骨は「連動性の骨格」ともいえる存在です。その中間にある胸椎8番を柔らかく保つことが、背中全体の健康を守る近道なのだと思います。

胸椎が硬くなると起こる不調とは

胸椎がスムーズに動かなくなると姿勢や呼吸、肩や腰の状態にまで影響が及びます。

ここでは代表的な3つの不調をピックアップして紹介します。

猫背

胸椎の可動性が失われると、自然と背中が丸まり「猫背」になります。

猫背は単に見た目の問題だけでなく、肩こりや頭痛の原因になることもあるため、放置はおすすめできません。

一例として、長時間スマホやPC作業をしている人が前屈みになる姿勢では、胸椎が伸展せず、固定化されてしまいます。

すると、日常の動作で無意識のうちに猫背が定着してしまうのです。

その状態が長く続くと筋肉も骨も“丸まった姿勢”に適応してしまうため、改善に時間がかかることもあります。早めに対策しておくほうが断然ラクです。

巻き肩

胸椎が動かないと、肩甲骨が内側に巻き込まれるようになり「巻き肩」の状態になります。

これは胸が閉じて、肩が前に出てしまう姿勢で呼吸も浅く、首や肩に負担が集中しやすくなります。

たとえば、キーボード操作時に肘を前に出し続ける姿勢をとっていると自然と巻き肩のクセがつきやすくなります。

胸椎が固まっていると肩を後ろに引く動きができないため、その姿勢から抜け出せなくなるのです。

ストレッチによって胸椎を柔らかくすることで、肩甲骨が本来の位置に戻り、見た目もスッとした印象になります。

呼吸が浅くなる

胸椎は肋骨とつながっており、ここが硬くなると胸郭の動きが鈍くなります。

結果として深い呼吸ができず、浅く速い呼吸が習慣になりがちです。

浅い呼吸は交感神経を刺激しやすく、リラックスしにくくなるという報告もあります。

現代人の多くが慢性的なストレスを感じやすいのは、こうした身体的背景も一因なのかもしれません。

ちょっと意識して深く息を吸うだけで、なんとなく安心感が得られることってありますよね。

それができる身体の状態を整えるのが、胸椎ストレッチの価値なのです。

胸椎の可動域が狭いことで起こる運動機能低下

胸椎の動きが制限されていると見た目の姿勢が悪くなるだけでなく、体全体の運動能力や効率にも悪影響が出てきます。

ここでは胸椎の可動域の狭さがどんな動作に影響するのか、具体的なパターンを3つの視点から見ていきます。

上半身の回旋動作が制限される

胸椎には「回旋(身体をひねる動き)」の機能がありますが、可動域が狭くなるとその動きが大きく制限されます。

たとえば、テニスやゴルフでのスイング、野球の投球動作など上半身を素早くひねるスポーツでは特にこの動きが重要になります。

また、日常生活でも振り向いたり、後ろの荷物を取るような動作に支障が出るケースもあります。

胸椎がしっかり動いていればスムーズに行えるはずの動作が、無意識のうちに「やりにくい」「腰が痛い」につながることがあるのです。

現場でよく耳にするのは「腰をひねると痛む」という声ですが、実際には胸椎が動かないことで腰が代わりに無理をしているだけという場合も多くあります。

肩関節や腰椎に代償動作が起こる

胸椎の動きが制限されると、周囲の関節がその分を補うようになります。

これを「代償動作(だいしょうどうさ)」と呼び、知らず知らずのうちに身体の他の部分に負担がかかる状態です。

特に多いのが、肩関節や腰椎が代わりに無理な動きをしてしまうケース。

たとえば、胸椎の伸展(背中を反らす動き)ができないと、背筋を伸ばすために腰椎が過剰に反るようになります。

これが続くと、腰痛や椎間関節の不調につながってしまうのです。

肩の上がりにくさや、なんとなく続く腰の疲労感がある場合は、「動きすぎている部位」の陰に「動けていない胸椎」が隠れている可能性を疑ってみてもいいかもしれません。

姿勢保持が難しくなり疲れやすくなる

胸椎が柔軟に動いていると、背中をまっすぐに伸ばす姿勢を保ちやすくなります。

しかし、胸椎の可動性が低下していると自然に猫背になってしまい、頭や腕の重みを支えるために首や背中の筋肉が常に緊張した状態になります。

結果として静かに座っているだけでも疲れやすくなったり、首・肩こりが慢性化する原因になります。

姿勢が崩れると、重心バランスも悪くなり、歩行や階段の昇り降りといった日常動作にも無意識のエネルギー消費が増えてしまいます。

「なんだか疲れやすくなった」「休んでもスッキリしない」という声の背景には、胸椎の硬さが関係しているケースが少なくありません。

柔らかくすることは、想像以上に“体をラクにする手段”になるのです。

胸椎を柔らかくするストレッチ方法

胸椎の可動域を広げるには、継続的なストレッチが効果的です。

ここでは、初心者でも安全に取り組める方法を3つ紹介します。

特別な運動経験がなくても、ちょっとした工夫と意識で変化を感じられるはずです。

タオルやポールを使った胸椎回旋ストレッチ

胸椎の回旋を促すには、タオルやストレッチポールを使った「ひねり」の動作が有効です。

たとえば、以下のような方法があります。

床での回旋ストレッチ

- 仰向けで横になり、両膝を軽く立てる

- タオルを胸の前で軽く握り、両腕を水平に伸ばす

- 両膝を左右に倒す動きに合わせて、上半身もゆっくりと反対方向へひねる

- 呼吸を止めずに左右10回ずつ行う

この動きは、胸椎の自然な回旋を促しながら、肩甲骨周辺も同時にほぐしてくれます。

テレビを見ながらでもできる簡単さが魅力です。

その他では以下のようにストレッチをすることでも胸椎にストレッチをかけることもできます。

壁を使った胸椎伸展ストレッチ

背中を「伸ばす」動き、つまり胸椎の伸展を意識するには、壁を使ったストレッチが効果的です。

猫背傾向が強い人には特におすすめです。

壁スライド

- 壁に背中をつけて立ち、頭・背中・お尻・かかとをぴったりつける

- 両手を肩の高さで横に開き、肘を直角に曲げて手の甲を壁につける

- その状態のまま、ゆっくりと腕を上にスライドさせていく

- 途中で手が壁から離れないよう意識しながら、3〜5回繰り返す

この動きは一見地味ですが、意外と「背中がつっぱる感覚」がある人も多いはず。

肩や腰ではなく、胸椎の動きに集中するのがポイントです。

最初は「これだけで?」と思うかもしれませんが、週に数回続けると、肩の開きや姿勢の変化が実感できるようになります。

また応用編としては以下のように壁を利用したストレッチもありますので、是非ご参考ください。

胸椎8番に効かせるピンポイントストレッチ

胸椎の中でも特に「胸椎8番」を狙って柔らかくしたい場合は、ストレッチポールや丸めたタオルを活用して、背中に直接アプローチをかける方法がおすすめです。

ピンポイント背中押しストレッチ

- ストレッチポールを床に置き、胸椎8番(みぞおちの少し上の背中あたり)を乗せて仰向けになる

- 両手を頭の後ろで組み、肘を開いた状態で深呼吸する

- 背骨のしなりを感じながら、ゆっくり左右にゴロゴロと転がす(1〜2分程度)

このストレッチは、まさに「背骨をリセットする」ような感覚。深い呼吸と合わせて行うことで胸椎8番周辺が緩み、肩の可動域まで広がるのを実感できます。

タオルでも代用できますが、慣れてきたらフォームローラーなどを使うとより効果的です。

ただし、無理に反らしすぎないよう、痛みを感じたらすぐに中止してください。

胸椎ストレッチの注意点と安全な取り組み方

胸椎のストレッチは非常に有効ですが、やり方を間違えると逆に首や腰を痛めてしまうことがあります。

ここでは、安全に胸椎ストレッチを行うために気をつけるべきポイントと、痛みが出たときの対処法を紹介します。

胸椎に痛みがある場合の対応策

ストレッチ中または日常生活で、胸椎そのものに痛みを感じる場合はまずは無理に動かすのをやめることが大切です。

「痛気持ちいい」程度であれば問題ありませんが、「鋭い痛み」「ズキズキした痛み」「深呼吸すらつらい」場合はストレッチを中断しましょう。

たとえば、胸椎の関節や筋肉が炎症を起こしていたり、椎間板に問題がある場合はストレッチによって悪化してしまう可能性もあります。

自己判断で続けるのは避け、整形外科や理学療法士など専門家の診断を受けたほうが安心です。

腰椎・頸椎への負荷を避けるポイント

胸椎ストレッチでは、「胸椎だけを動かす」という意識がとても重要です。

というのも、背骨はつながっているため、胸椎が動かない代わりに腰椎や頸椎が無理な角度で動いてしまうことがあるからです。

特に背中を反る動作(伸展)では、腰を反らせすぎたり、首を後ろに倒しすぎたりしてしまいがち。

これらの代償動作は、腰痛や頸部のトラブルにつながるリスクがあります。

対策としては、ストレッチ中に以下のような意識を持つとよいでしょう。

- 腰を反らせず、腹筋で支える

- 顎を引いて、首を安定させる

- 胸の中心から動くイメージを持つ

これらを意識するだけで、ぐっと安全性が高まり、より正確に胸椎を動かすことができます。

症状があるときは医療機関の受診も検討

「ストレッチしても改善しない」「痛みが日に日に増している」「呼吸まで苦しい」といったケースでは自己流のケアを続けるのではなく、早めに医療機関を受診することが大切です。

整形外科であれば、胸椎周辺のレントゲンやMRIで状態を確認できますし、理学療法士が在籍するクリニックでは可動域の検査と適切な運動指導が受けられることもあります。

「病院に行くほどではないかな」と迷う段階で相談することが、かえって早期改善につながる場合も多いです。

身体に感じる違和感を「小さなサイン」と捉えて、丁寧に向き合うことが大切です。

胸椎をほぐすストレッチの効果

胸椎の柔軟性を取り戻すことで、見た目の姿勢だけでなく、呼吸のしやすさや肩まわりの動き、さらには日常のパフォーマンスにも明確な変化が現れます。

以下では、胸椎ストレッチで期待できる主な3つの効果を紹介します。

胸郭の柔軟性向上による呼吸機能の改善

胸椎と肋骨は密接につながっており、その可動性によって「胸郭(きょうかく)」の広がりが左右されます。

胸郭がしっかり広がると肺に取り込める空気の量が増え、深くゆったりとした呼吸ができるようになります。

たとえば、ストレッチを習慣にした人から「息を吸ったときに胸が広がる感じがある」「ランニング中の呼吸が楽になった」という声が多く聞かれます。

これはまさに胸郭がしなやかに動いている証拠です。深い呼吸は副交感神経の働きを助け、リラックス効果にもつながります。

忙しくてストレスの多い現代人こそ、胸椎をゆるめて「呼吸の質」を見直す価値があると感じます。

肩甲帯や肩関節の可動域向上

胸椎が硬いと、肩甲骨の動きが制限され、肩を上げたり後ろに引いたりする動作がつらくなります。

反対に胸椎が柔らかくなると、肩甲帯(肩甲骨を含む肩まわりの筋肉の集まり)や肩関節の可動域がぐんと広がります。

とくにデスクワークが多い方や、肩こりに悩んでいる方は、胸椎を動かすだけで肩の動きが軽くなることがよくあります。

肩そのものを責める前に、「その土台である胸椎」に目を向けることが、意外な改善の近道かもしれません。

スポーツパフォーマンスや日常動作の改善

胸椎の可動性が高まると、身体全体の連動性がスムーズになります。

たとえばゴルフや野球、バドミントンのように、体をひねって力を出すスポーツでは特に重要な部位です。

また、日常生活でも、床のものを拾う、車の後部座席に手を伸ばす、棚の上に荷物を置くといった動作が楽にできるようになります。

これらの動作がスムーズになると、余計な筋力を使わずに済むため、疲れにくさにもつながります。

ほんの少しの変化ですが、「動きが軽い」「無理をしていない」ことに気づいたとき、人は大きな安心感を得られるものです。

胸椎ストレッチは、その小さな変化を確実に積み上げてくれる習慣です。

よくある質問

胸椎ストレッチは毎日やってもいいですか?

結論から言うと、無理のない範囲であれば毎日行っても問題ありません。

むしろ、こまめに継続することで、胸椎まわりの筋肉や関節が少しずつ柔らかくなっていきます。

ただし、過度な負荷や痛みを我慢して行うのは逆効果になることもあるため、1日の中で「気持ちいい」「呼吸しやすい」と感じる時間帯に5分〜10分程度を目安に取り入れると良いでしょう。

胸椎ストレッチと背骨全体のストレッチは違いますか?

はい、似ているようで目的が異なります。

胸椎ストレッチは、胸椎(T1〜T12)という背骨の中央部分にフォーカスして行うもので、特に回旋や伸展など、胸郭との連動を意識した動きが中心になります。

一方、背骨全体のストレッチは、首(頸椎)から腰(腰椎)までを広くカバーする動きであり、目的が「姿勢全体の調整」や「体幹の柔軟性向上」になるケースが多いです。

どちらも大切ですが、猫背や肩こりが気になる方は、まず「胸椎」に絞ってケアを始めると変化が実感しやすくなります。

ストレッチで猫背は治りますか?

完全に“治る”かどうかは個人差がありますが、姿勢の改善にはかなりの効果が期待できます。

猫背は、胸椎の伸展性(反らす動き)が失われている状態でもあるため、ストレッチによってその動きを取り戻すことが重要です。

特にデスクワークやスマホ操作の多い生活では背中が丸まった姿勢が習慣化しています。

ストレッチによって胸を開き、背骨が本来のカーブに近づくことで、自然と姿勢がよく見えるようになります。

ストレッチをしても胸椎に痛みがあります。どうすればいいですか?

ストレッチ中に鋭い痛みや不快感が続く場合は中断しましょう。

考えられる原因としては、筋肉の炎症、椎間関節の不具合、神経圧迫などが挙げられますが、痛みが数日続くようであれば、整形外科での検査を検討しましょう。

痛みや違和感を放置するよりも、早い段階で専門家の意見を聞いたほうが、回復もスムーズになります。

まとめ

胸椎の柔軟性は、私たちが想像する以上に姿勢・呼吸・肩や腰の動きに影響を与えています。

この記事では胸椎の役割や胸椎8番の重要性、硬くなることで起きる不調や運動機能の低下、さらに効果的なストレッチ方法とその注意点について、初心者にもわかりやすく解説してきました。

胸椎をほぐすストレッチは、特別な道具や運動経験がなくても始められるシンプルなセルフケアです。

タオル1本、壁一面あれば毎日の暮らしに自然に取り入れることができます。

ストレッチを習慣化することで深い呼吸ができるようになったり、肩が軽くなったり、姿勢が整ったりと、小さな変化が少しずつ積み重なっていくはずです。

もし現在、猫背や肩こり、息苦しさ、疲労感に悩まされているならば、まずは1日5分、胸椎に意識を向ける時間を作ってみてください。

そして、無理をせず、気持ちのいい範囲でコツコツ続けることが何よりも大切です。

心身ともに「軽さ」を取り戻す第一歩として、今日からできるストレッチ、始めてみてはいかがでしょうか。