水分の過剰摂取や長時間同じ姿勢でいるなど、さまざまな理由で体はむくみます。

むくみは医療用語で「浮腫(ふしゅ)」と言い、多くの場合、病気ではありません。それ自体は、体内の水分分布が変化した状態だと考えてください。

むくみが起きると、腫れやかゆみ、痛みなど、さまざまな不快症状が現れてしまいます。では、その辛い症状を早めに解消したいときには、どのようにすればよいかご存じでしょうか。

そこでこの記事では、浮腫の分類やどのような原因で現れるか、浮腫が気になる際の解消方法などについて解説します。

目次

浮腫には「全身性」と「局所性」がある

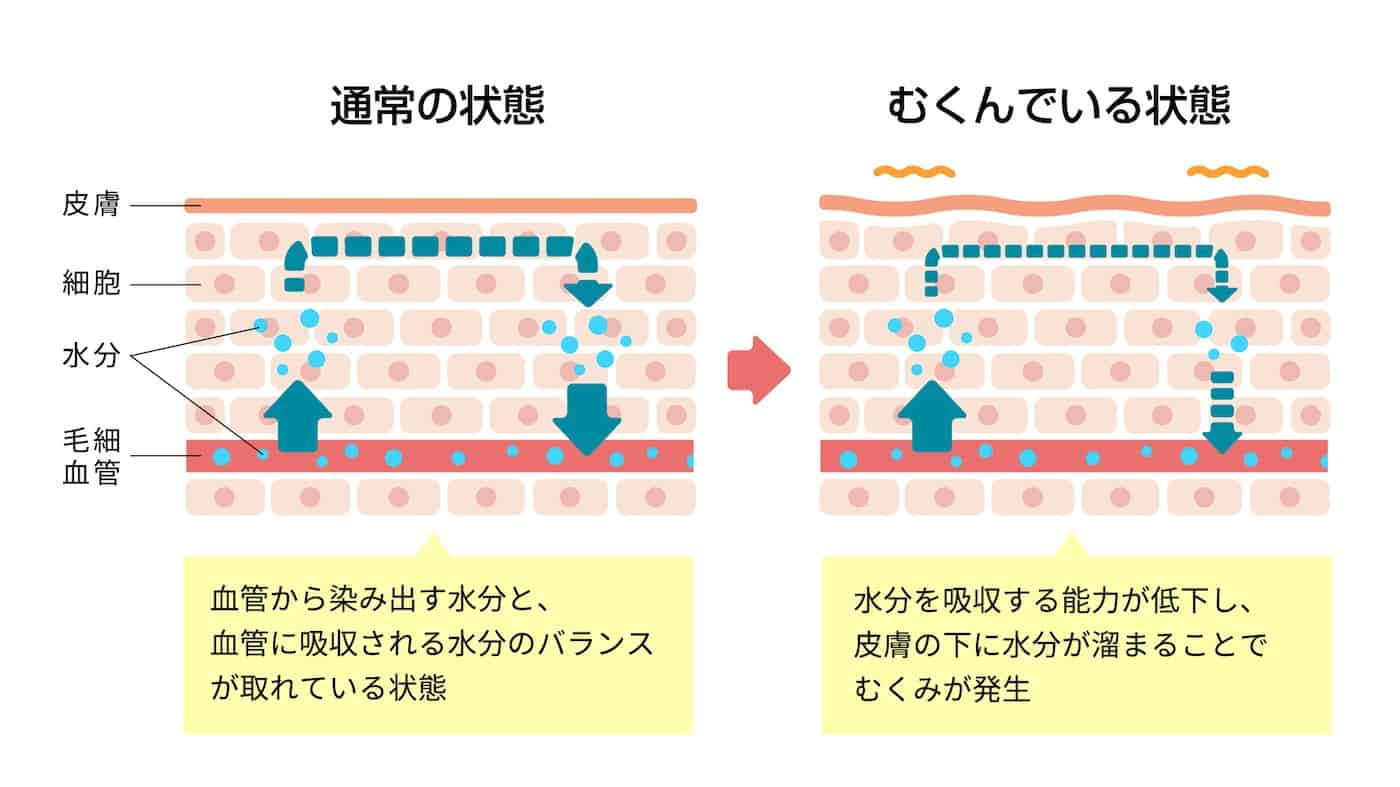

「浮腫(ふしゅ)=むくみ」とは、体内にある水分が適切に循環・排出されず、皮下組織に蓄積している状態を指す言葉です。

健康な体では水分が血管内や細胞間で管理され、過剰に蓄積することはありません。しかし血流が滞ったりリンパの流れが悪化したりすると、一部に水分が溜まりだしてしまいます。

浮腫は体のさまざまな部位に現れますが、全身性と局所性の2つに分類できます。

参考:J-Stage「浮腫の基礎」

全身性浮腫とは

全身性浮腫は、全身的に左右対称に現れる浮腫のことです。多くの場合で重力の影響を受けており、寝たきりの人の場合は腰や背中に出てきます。

以下は代表的な全身性浮腫とその原因です。

- 心性(心不全)浮腫:心臓のポンプ機能の低下

- 腎性浮腫:腎機能の低下

- 肝性浮腫:肝硬変や肝機能の低下

- 内分泌性浮腫:甲状腺機能低下症など

- 栄養障害性浮腫:ビタミン欠乏症など

- 薬剤性浮腫:副腎皮質ステロイドの使用など

- 妊娠性浮腫:妊娠による血液量増加による血流の圧迫

- 突発性浮腫:明らかな原因は不明だが40~50代女性に多い

全身性浮腫は、原因となる疾患が解消・治癒されると改善されていきます。

局所性浮腫とは

局所的に、左右非対称に現れるのが局所性浮腫です。原因によって以下4つに分けられます。

- 静脈性浮腫:深部静脈血栓症など

- リンパ浮腫:リンパの流れ悪化

- 炎症性浮腫:熱傷やアレルギーなど

- 血管神経性浮腫:疲れやストレス、アレルギーなど

血管神経性浮腫は、疲れなどが原因だと考えられていますが、はっきりとした原因は特定できないことが多い浮腫です。

浮腫が起きる代表的な4つの原因

ヒトの体内で何がどうなって水分のバランスが崩れるのか、そのメカニズムには以下の4つがあります。

【毛細血管内の静水圧の上昇】

血管内の水分が多くなりすぎたときや静脈がどこかでせき止められたとき、血液が流れる圧力が上昇し、血管から染み出す水分量が増えて浮腫になります。

【浸透圧の低下】

血管内の栄養が少なくなることで血管内に水分を保つ力が低下し、血管の外へ水分や塩分がでてしまう結果、浮腫になります。

【毛細血管の血管透過性亢進】

外傷やアレルギー、ガンなど何らかの疾患で血管が血液を保つことが難しくなり、水分が血管外に出てしまって起こる浮腫です。

【リンパ管の損傷や閉塞】

手術でリンパ節を除去したり放射線治療を受けたりすることで、リンパの流れが停滞し、浮腫が発生します。

日常生活で「むくみ」が起こる行動とは

前述したような体内での水分バランスが乱れる原因は、多くの場合、日常生活で発生しています。どのような行動が浮腫を招くのかを説明します。

- 長時間の同じ姿勢

- 運動不足

- 過剰な塩分と水分摂取

- 飲酒

長時間の同じ姿勢

デスクワークで座りっぱなしであったり、立ち仕事で数時間立っているといったような「長時間同じ姿勢でいる」場合は浮腫が発生しやすくなります。

これは、同じ姿勢でいると血液の循環が悪くなるからで、循環が悪くなることで血管から水分が多く流出してしまうことによります。

流れ出した水分は重力の影響で下肢に溜まるため、主に足がむくみます。

運動不足

運動不足はむくみの大きな原因です。体を動かさないため血流が滞りやすく、滞った血液から水分が流れ出すことでむくみが発生します。

過剰な塩分と水分摂取

水分を過剰に摂取すると体内の水分量が増加し、増えた水分が血管の外へ染み出してしまいます。

また、塩分の過剰摂取にも気を付けなければなりません。人間の体には体内の塩分濃度を保とうとする働きがあるため、塩分過多になると薄めようと水分を体内にため込みます。その結果、水分過剰となってむくみにつながります。

飲酒

アルコール摂取によって血液中のアルコール濃度が高まり、血管が拡張します。その結果、静脈やリンパ管などで水分処理が間に合わなくなり、血管から染み出す水分の量が増えるのです。

体の浮腫が気になる場合の解消・予防法

むくんで顔がパンパン! 足も膨れて痛い! そのような状況を改善するためには、以下3つのことに取り組んでみてください。

- ストレッチ

- マッサージ

- 食事

ストレッチ

血流の滞りを正常に戻すためには、ストレッチが有効です。

座り仕事や立ち仕事の方は、脚が重くなったなと感じた際にストレッチに取り組みましょう。

- 両手を頭上で合わせて大きく背伸びする

- 両腕をぐるぐると前後に10回ずつまわす

- 両足裏を床にぴったりとつけ、かかとを上げる動きを繰り返す

長時間の飛行機での移動中など、立ち上がって歩けないときなどは、座ったままでふくらはぎのストレッチ(両足裏を床につけ、かかとを上げる動作)が有効です。立ち上がって歩けるときには、歩行が簡単ですぐにできる全身運動であるため、ぜひ数分間歩きまわってください。

マッサージ

血流改善にはマッサージがおすすめです。筋肉を揉み解すというよりは、血管やリンパ管の流れをよくするという意識を持って取り組んでくださいね。

痛いけれども気持ちよいと感じる力加減で、心臓から遠い足先から始めましょう。足先から太ももに向けて撫でるイメージで圧力をかけながら手を滑らせます。

足の指を一本ずつ回したり引っ張ったり、土踏まず周辺を指でぐっと押したりすることも有効です。

顔がむくんでしまっている場合は、クリームや乳液などを使って滑りをよくしてください。顔の中心から外側へ向かって手の平で顔をさすります。

なかなかむくみを解消できない時には、手軽に利用できる美顔器のレンタルもおすすめです。

食事

むくみが発生しにくくなるよう、食事内容にも気を付けていきましょう。

むくみの原因には塩分過多があります。和食は元々塩分が多めな食事ですので、ナトリウム(塩分)の排出を促す働きを持つカリウムを意識して取ることが大切です。

カリウムは血圧を正常に保つ効果があるミネラルで、体に不可欠なもの。しかし、日本人はすべての年齢層でカリウム摂取量が基準を下回っているという結果がでています。

カリウムは以下の食品に多く含まれます。

- 切り干し大根

- アボカド

- ホウレン草(生)

- バナナ

- 焼きのり

- 乾燥わかめ

など

カリウムは水溶性のため、生のままで食べたり煮汁ごと食べたりする料理で効率よく摂取できます。

また、飲酒を控えめにし、利尿作用のある緑茶を飲むなども意識するようにしましょう。

参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」

参考:厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査」

浮腫がでたら生活習慣を見直そう!

浮腫は日常生活の行動によって、全身のいたるところに出ます。中には大きな病気が隠れていることもありますが、多くの場合、血流を改善すると解消できます。

体のむくみが気になったら、まずは生活習慣を見直してみましょう。お酒を控え、運動を習慣づけて、塩分摂取に気を付けてみてください。

それでも解消されないという場合は、一度病院の診察を受けることをおすすめします。

浮腫は体内の水分バランスの乱れです。まずはストレッチやマッサージをして、自分をケアしてみてくださいね。