鏡を見たとき、肩が前に出て背中が丸まっている自分の姿に気づいたことはありませんか。

その症状は巻き肩と呼ばれ、現代社会で急増している姿勢の問題です。

スマートフォンの長時間使用やデスクワークで前かがみになる生活が続くと、知らず知らずのうちに肩が内側に巻き込まれてしまいます。

この記事では、巻き肩の特徴から原因の詳細、そして具体的な改善方法までわかりやすく解説します。

セルフチェックで現在の状態を把握し、効果的なストレッチとトレーニング、環境改善のポイントを実践することで健康で美しい姿勢を取り戻しましょう。

目次

巻き肩の特徴

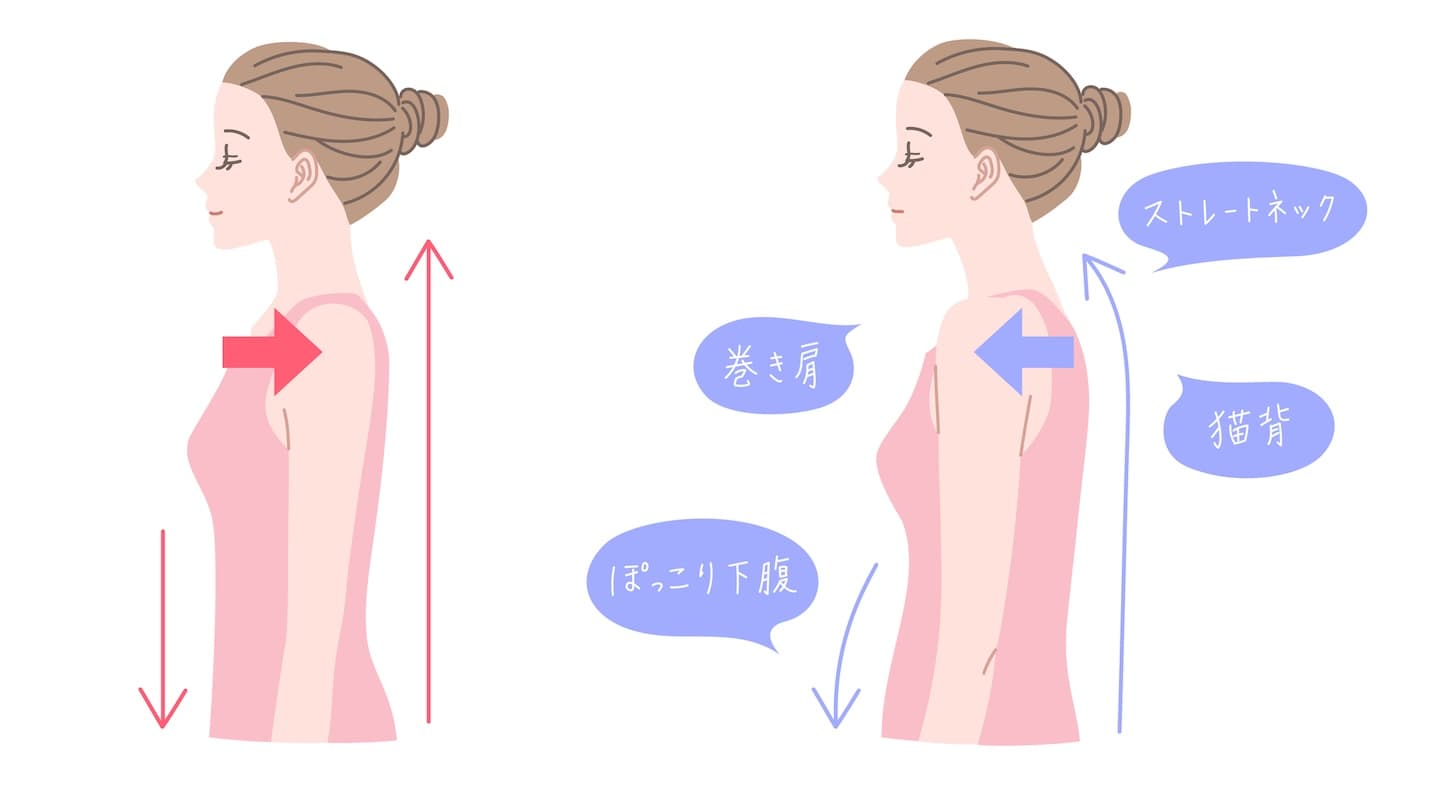

巻き肩の最も顕著な特徴は、肩甲骨が外側に広がり、肩が前方に突き出すような姿勢になることです。

この状態では上半身のシルエットが大きく変化し、実年齢よりも老けて見えたり、自信がないような印象を与えたりすることがあります。

肩が前に出て首が前傾する

巻き肩になると、肩甲骨が背骨から離れて外側に移動し、肩全体が前方に押し出されます。

この変化は単に肩の位置が変わるだけでなく、連鎖的に首の位置にも影響を与えます。

肩が前に出ることで、頭部を支えるために首が前方に突き出し、いわゆる「スマホ首」や「ストレートネック」と呼ばれる状態を併発することが多くなります。

正常な姿勢では耳の穴と肩の中心(肩峰)が縦一直線上に並びますが、巻き肩の場合は耳が肩よりも前方に位置します。

この姿勢では首の後ろ側の筋肉が常に緊張状態となり、首こりや頭痛の原因となってしまいます。

頭部の重さ約5〜6kgを支えるために、首の前傾角度が15度になると首の筋肉にかかる負荷は約12kg、30度では約18kgまで増加するという研究データもあります。

背中が丸まりやすくなる

巻き肩では肩甲骨の位置変化に伴い、背中全体が丸くなる傾向があります。

これは胸椎(背骨の胸部分)が過度に屈曲し、本来持つべき自然なカーブが失われることによって起こります。

背中が丸まると、後ろから見たときに肩甲骨が外側に広がって見え、背中の中央部分がくぼんだような印象になります。

この背中の丸まりは、見た目の印象を大きく左右するだけでなく、肺の容量が制限される問題もあります。

胸郭(肋骨で囲まれた胸部の空間)が狭くなると、深い呼吸が困難になり酸素の取り込み効率が低下します。

結果として、疲れやすさや集中力の低下といった問題につながることがあります。

巻き肩とスマホ首・猫背の関係

現代社会において、巻き肩は単独で発症することは稀で、多くの場合スマホ首や猫背と密接に関連しています。

これらは相互に影響し合い、一つの症状が他の症状を悪化させる悪循環を形成することが特徴です。

長時間のスマホ使用やデスクワークが共通の原因

スマートフォンの普及により、私たちは日常的に下向きの姿勢を取る時間が大幅に増加しました。

総務省の調査によると、日本人の平日のスマートフォン利用時間は平均約3時間に達しており、この間ずっと首を下に向け、肩を内側に丸めた状態を維持しています。

スマホを操作するとき多くの人は無意識に頭を前に突き出し、操作しやすいように肩を内側に巻き込み、さらに肘を体に近づけて安定させようとします。

この一連の動作が、まさに巻き肩・スマホ首・猫背の三拍子を揃えた不良姿勢なのです。

デスクワークでも同様の現象が起こります。パソコンのモニターが低い位置にあったり、キーボードに手を伸ばすために前かがみになったりすることで、長時間にわたって不適切な姿勢を維持することになります。

厚生労働省のVDT作業ガイドラインでも、適切な作業環境の整備が推奨されています。

首や背中の筋肉負担が増大

巻き肩、スマホ首、猫背が同時に発生すると、首や背中の筋肉にかかる負担は単独の症状の場合と比べて格段に増大します。これは、人間の体が本来持つ効率的な重心バランスが大きく崩れるためです。

正常な姿勢では頭・胸郭・骨盤が縦一直線上に並び、最小限の筋力で体を支えることができます。

しかし、巻き肩で肩が前に出てスマホ首で頭が前傾し、さらに猫背で背中が丸まると重心が前方に大きくずれてしまいます。

このずれを補正するために、首の後ろ側の筋肉(後頭下筋群、僧帽筋上部線維など)や背中の筋肉(菱形筋、中・下部僧帽筋など)が過度に働き続けなければなりません。

これらの筋肉が疲労すると筋肉内の血流が悪化し、老廃物の蓄積や酸素不足が起こります。

その結果、筋肉の硬化や痛みが生じ、さらに姿勢が悪化するという悪循環に陥ってしまいます。

巻き肩による身体への悪影響

巻き肩は見た目の問題だけでなく、身体機能に様々な悪影響を与えます。

これらの影響は徐々に現れることが多く、初期段階では「なんとなく調子が悪い」程度の軽微な症状として感じられることがほとんどです。

肩こり、首痛、頭痛

巻き肩による最も一般的で直接的な症状が、肩こり・首痛・頭痛の三大症状です。

これらは相互に関連し合い、一つの症状が他の症状を誘発・悪化させる特徴があります。

肩こりは、肩甲骨周囲の筋肉(僧帽筋、肩甲挙筋、菱形筋など)が持続的に緊張することで発生します。

巻き肩の状態では、肩甲骨が外側に広がり、これらの筋肉が常に引き伸ばされた状態になります。

筋肉が引き伸ばされると元の位置に戻そうとする反射的な収縮が起こり、この収縮が長時間続くことで筋疲労や血流障害を引き起こします。

首痛については、頭部前方位によって首の後ろ側の筋肉に過度な負荷がかかることが主な原因です。

特に後頭部の付け根にある後頭下筋群という小さな筋肉群は、頭部の細かな位置調整を担っているため、不適切な姿勢が続くと非常に疲労しやすくなります。

頭痛は首や肩の筋緊張が原因となる「緊張型頭痛」として現れることが多く、日本頭痛学会のガイドラインでも姿勢の改善が治療の一環として推奨されています。

特に、後頭下筋群の緊張は頭部への血流を阻害し、締め付けられるような頭痛や頭重感を引き起こします。

呼吸の浅さや姿勢の悪化

巻き肩が引き起こす意外に深刻な問題の一つが呼吸機能への影響です。

多くの人がこの点を見過ごしがちですが、呼吸の質の低下は全身の健康状態に広範囲な影響を与える可能性があります。

正常な呼吸では横隔膜の上下運動によって肺が拡張・収縮し、効率的なガス交換が行われます。

しかし、巻き肩で背中が丸まると胸郭(肋骨で囲まれた空間)が狭くなり、肺の拡張が制限されてしまいます。

さらに肩が前に出ることで鎖骨や肋骨の動きも制限され、深い吸気が困難になります。

この状態では、呼吸が浅く速くなり、いわゆる「胸式呼吸」が優位になります。

胸式呼吸は交感神経を刺激する傾向があるため、常に軽い緊張状態が続き、リラックスしにくくなります。

また、酸素の取り込み効率が低下するため、疲労感や集中力の低下、さらには睡眠の質の悪化にもつながる可能性があります。

巻き肩の原因

巻き肩の発症には複数の要因が複合的に関与しており、現代のライフスタイルと密接に関連しています。

長時間のデスクワークやスマホ使用

現代人の巻き肩増加の最大の要因は、長時間にわたる前かがみ姿勢の継続です。

総務省の労働力調査によると日本の就業者の約6割が事務系の職種に従事しており、その多くが1日8時間以上をデスクワークに費やしています。

デスクワーク中の典型的な姿勢を分析すると、モニターの位置が低いことで頭部が前傾し、キーボードやマウスの操作のために肩が内側に巻き込まれます。

さらに、集中すると無意識に前のめりになり、背中が丸まった状態が長時間続きます。

この姿勢を毎日8時間以上、何年も続けることで、筋肉や関節の可動域に徐々に変化が生じるのです。

スマートフォンの使用も同様の問題を引き起こします。

NTTドコモモバイル社会研究所の調査では、日本人のスマートフォン利用時間は年々増加傾向にあり、特に20〜30代では1日4時間を超える使用が報告されています。

スマホを見る際の典型的な姿勢は、画面を覗き込むために頭を下げ、操作しやすいように肩を内側に丸める形になります。

胸筋の緊張と背中の筋力低下

巻き肩の発症メカニズムを筋肉レベルで見ると、前面の筋肉(大胸筋、小胸筋)の短縮・緊張と、後面の筋肉(僧帽筋中・下部、菱形筋、前鋸筋)の弱化という筋バランスの崩れが根本的な問題となります。

大胸筋と小胸筋は腕を前に出したり内側に寄せたりする動作を担う筋肉で、デスクワークやスマホ操作ではこれらの筋肉が収縮した状態が長時間続きます。

筋肉は使い続けると疲労し、やがて短縮(縮んだ状態で固まる)してしまいます。

特に小胸筋は肩甲骨を前方に引っ張る作用があるため、この筋肉が短縮すると肩甲骨が外側に広がり、典型的な巻き肩の形になります。

一方、背中側の筋肉は逆の問題を抱えています。僧帽筋の中部・下部線維や菱形筋は肩甲骨を背骨に寄せて正しい位置に保つ役割を担っていますが、前かがみ姿勢が続くとこれらの筋肉は常に引き伸ばされた状態になります。

筋肉が長時間引き伸ばされると、筋力が低下し、最終的には肩甲骨を正しい位置に保持することができなくなってしまいます。

運動不足や片寄った動作習慣

現代人の運動不足も巻き肩の重要な要因の一つです。

厚生労働省の国民健康・栄養調査によると、運動習慣のある成人の割合は男性で約33%、女性で約25%にとどまっており、多くの人が慢性的な運動不足の状態にあります。

運動不足は筋力低下を招くだけでなく、関節の可動域制限も引き起こします。

肩関節は人体で最も可動域の広い関節ですが、日常的に大きく動かす機会がないと、徐々に動きが悪くなってしまいます。

特に、肩を後ろに引く動作(肩甲骨の内転)や腕を上に挙げる動作(肩関節の屈曲・外転)はデスクワーク中心の生活では行う機会が限られているため、これらの方向への可動域が制限されやすくなります。

また、日常生活での動作パターンの偏りも見過ごせない要因です。

いつも同じ肩にバッグをかける、利き手ばかりを使う、寝るときの向きが決まっているなどの習慣は左右の筋バランスを崩す原因となります。

さらにストレスも筋緊張を通じて巻き肩に影響します。心理的なストレスを感じると無意識に肩をすくめたり、身を縮こめたりする反応が起こり、この反応が慢性化すると巻き肩を助長することになります。

巻き肩のセルフチェック方法

巻き肩の改善に取り組む前に、まず自分の現在の状態を正確に把握することが重要です。

客観的なセルフチェックを行うことで改善の必要性や程度を判断でき、また改善効果の測定にも活用できます。

壁立ちチェック

壁立ちチェックは、最も簡単で信頼性の高い姿勢評価方法の一つです。

- 壁から約5cm離れた位置で、かかとを壁につけて立ちます。

- 自然な立ち姿勢のまま、お尻、背中、後頭部の順に壁につけていきます。

正常な姿勢の場合、これら4つのポイント(かかと、お尻、背中、後頭部)が無理なく壁に接触するはずです。

巻き肩の兆候がある場合、肩甲骨の間(背中の中央部)が壁から離れてしまい、壁との間に手のひら1枚以上の隙間ができます。

また、後頭部を壁につけようとすると顎が上がってしまったり、首に違和感や痛みを感じたりします。

さらに重度の場合は、肩自体が壁から前方に突き出し、肩と壁の間に明確な隙間が生じます。

このチェックを行う際の注意点として、無理に体を壁に押し付けないことが重要です。

自然な立ち姿勢を保ったまま、どの部分が壁に接触するか、どの部分に隙間ができるかを観察します。

また、チェック中に痛みや強い違和感を感じた場合は、すでに筋肉や関節に問題が生じている可能性があるため、改善への取り組みを慎重に進める必要があります。

鏡・写真での姿勢確認

視覚的な確認は、自分の姿勢を客観的に評価する有効な方法です。鏡を使った確認では、正面と側面の両方から姿勢をチェックします。

正面からの確認では、肩の高さの左右差や、肩の前方への突出を観察します。

巻き肩の場合、肩が前方に出ているため、鎖骨の下にくぼみが目立ったり、肩の丸みが強調されたりして見えます。

また、左右の肩の高さが違う場合は、片側により強い巻き肩が生じている可能性があります。

側面からの確認では、耳と肩の位置関係が重要なポイントになります。正常な姿勢では、耳の穴と肩峰(肩の最も外側の突起)が縦一直線上に並びます。

しかし、巻き肩とスマホ首が併発している場合、耳が肩よりも前方に位置し、頭部前方位の状態が確認できます。

写真を使った記録は、改善の進捗を客観的に確認するために非常に有効です。

肩の可動域チェック

肩関節の可動域制限は、巻き肩の進行度を示す重要な指標です。

特に肩を後ろに引く動作(後方伸展)と外側に回す動作(外旋)の制限は、巻き肩の特徴的な所見となります。

後方伸展のチェックでは、腕を体の横から後ろに引く動作を確認します。

正常な場合、腕を体の後方約30〜40度まで引くことができますが巻き肩では胸筋の短縮により、この動きが制限されます。

チェック方法は、

- 壁に背中をつけて立ち、肘を伸ばした状態で腕を後ろに引いてみます。

- 腕が壁から離れない、または痛みを感じる場合は、可動域制限が疑われます。

- 外旋のチェックでは肘を90度に曲げて脇に固定し、手のひらを外側に回転させます。

正常な場合、手のひらを体の正面から約60〜90度外側に向けることができます。

しかし、巻き肩では小胸筋や肩甲下筋の短縮により、この動きが制限されることが多くあります。

これらのチェックを行う際は、決して無理をしないことが重要です。

痛みを感じた場合はすぐに動作を止め、可動域制限の程度を把握するにとどめます。

定期的にこれらのチェックを行うことで、改善の進捗を客観的に評価できモチベーションの維持にもつながります。

巻き肩の改善方法

巻き肩の改善には短縮した筋肉を緩めるストレッチと弱化した筋肉を強化するトレーニング、そして根本的な原因となる環境要因の改善を組み合わせたアプローチが必要です。

これらを段階的かつ継続的に実施することで、効果的な改善が期待できます。

胸筋ストレッチで肩の引き込みを緩和

巻き肩改善の第一歩は、短縮して硬くなった胸部の筋肉を緩めることです。

大胸筋と小胸筋は肩を前方に引っ張る主要な筋肉であり、これらの柔軟性を回復することで肩の位置を正常に近づけることができます。

大胸筋のストレッチは、壁を使った方法が最も効果的で安全です。

壁の角に立ち、片手を壁につけて肘を90度に曲げます。

この状態で体を前方に向けると、胸の前面に心地よい伸張感を感じることができます。

ストレッチの強度は、手の位置の高さで調整できます。

手を肩の高さに置くと大胸筋の中部線維、肩より高い位置では下部線維、低い位置では上部線維により効果的にアプローチできます。

小胸筋のストレッチはやや複雑な動作になりますが、巻き肩改善には欠かせません。

- 壁の角に背中を向けて立ち、両腕を後ろに回して壁に手のひらをつけます。

- この状態で胸を前に突き出すように体を前方に移動させる

すると、小胸筋に効果的な伸張が加わります。

小胸筋は深層にある小さな筋肉ですが、肩甲骨の位置に大きな影響を与えるため、丁寧にストレッチを行うことが重要です。

これらのストレッチは1回30〜60秒間保持し、1日2〜3回実施することが推奨されます。

ストレッチ中は深くゆっくりとした呼吸を心がけ、痛みを感じない範囲で行います。

また、ストレッチの効果を高めるために、入浴後など筋肉が温まった状態で実施すると良いでしょう。

継続的に行うことで、2〜4週間程度で胸部の柔軟性改善を実感できることが多いです。

背中の筋力強化トレーニング

胸筋の柔軟性が改善されたら、次は弱化した背中の筋肉を強化して、正しい姿勢を維持する力を獲得する必要があります。

特に重要なのは、肩甲骨を背骨に寄せる筋肉(僧帽筋中・下部、菱形筋)と、肩甲骨を安定させる筋肉(前鋸筋)の強化です。

肩甲骨の内転(寄せる動作)を強化する基本的なエクササイズは「肩甲骨寄せ」です。

- 立位または座位で、肘を90度に曲げて脇を閉じて固定

- 肘を後ろに引いて肩甲骨を背骨に寄せる

この動作を10〜15回、2〜3セット行います。

慣れてきたら、ゴムバンドやチューブを使って負荷を加えることで、より効果的なトレーニングが可能になります。

「Yエクササイズ」は、僧帽筋下部線維の強化に特に効果的です。

うつ伏せに寝て、両腕をY字型に開いて床から持ち上げます。この時、親指を上に向けることでより効果的に目標筋肉を刺激できます。

10〜15回を2〜3セット行い、慣れてきたら軽いダンベルやペットボトルを持って負荷を増加させます。

前鋸筋の強化には「プッシュアッププラス」が有効です。

通常の腕立て伏せの姿勢から、さらに肩甲骨を前方に押し出す動作を加えます。

この動作により、肩甲骨を胸郭に密着させる前鋸筋を効果的に刺激できます。

初心者は壁を使った立位での実施から始め、徐々に床での実施に移行します。

これらのトレーニングは、週3〜4回の頻度で実施し、筋肉の適応を促進します。

重要なのは、正しいフォームで行うことであり、回数よりも質を重視します。

また、筋力トレーニングの前後には軽いストレッチを行い、筋肉の柔軟性を維持することも大切です。

デスク環境・姿勢の見直し

ストレッチとトレーニングで筋肉の状態を改善しても、根本的な環境要因を改善しなければ再び巻き肩が進行してしまいます。

特にデスクワークが主体の方にとって、作業環境の最適化は改善効果の持続に不可欠です。

モニターの位置調整は、最も重要な環境改善の一つです。画面の上端が目線の高さか、やや下になるように設定します。

これにより、自然に顎を軽く引いた姿勢でモニターを見ることができ、首の前傾を防げます。

ノートパソコンを使用する場合は、外付けキーボードとマウスを使用し、ノートパソコンスタンドで画面の高さを調整することが推奨されます。

椅子の設定も姿勢に大きく影響します。座面の高さは足裏全体が床につき、膝関節が90〜110度になるように調整します。

背もたれは腰椎の自然なカーブをサポートする位置に設定し、肘掛けがある場合は肘関節が90度程度になる高さに調整します。

また、座面の奥行きは、膝裏と座面の端に握りこぶし1つ分程度の余裕があることが理想的です。

作業中の姿勢習慣も見直しが必要です。1時間に1回は立ち上がって軽くストレッチを行い、同一姿勢の継続を避けます。

また、書類を見るときは書見台を使用して目線の高さに近づけ、電話をするときはヘッドセットやハンズフリー機能を活用して、首を傾ける動作を減らします。

スマートフォンの使用方法も重要な改善ポイントです。画面を見るときは、スマートフォンを目線の高さまで持ち上げ、首を下げる角度を最小限に抑えます。

また、長時間の使用時は定期的に首を後ろに反らせるストレッチを行い、前傾姿勢をリセットします。

ベッドでの使用は特に姿勢が悪化しやすいため、できる限り避けるか使用時間を制限することが望ましいです。

即効性を高める巻き肩矯正ストレッチ

日常的な改善プログラムに加えて、より即効性の高いストレッチ方法を取り入れることで、短期間での症状軽減と改善効果の実感を得ることができます。

これらの方法は特に症状が強い時期や、長時間のデスクワーク後のリセットに有効です。

タオルを使った胸開きストレッチ

タオルを使ったストレッチは、胸筋の深部まで効果的にアプローチでき、即効性が高い方法として多くの理学療法士が推奨しています。

必要なのは普通のバスタオル1枚だけで、場所を選ばずに実施できる利便性も魅力です。

基本的なタオルストレッチでは、まずタオルの両端を持ち、肩幅より広めに手を広げます。

腕を真っ直ぐ伸ばした状態で、タオルを頭上から背中側に回すように動かします。この動作により大胸筋と小胸筋が同時に伸張され、肩甲骨の可動域も改善されます。

動作はゆっくりと行い胸の前面に心地よい伸張感を感じながら実施します。

より効果的な応用版として、「タオル背面ストレッチ」があります。タオルの一端を右手で持ち、腕を上に伸ばして背中側に回します。

もう一端を左手で持ち、背中の後ろでタオルを上下に引っ張り合います。この状態で30秒間保持し左右を入れ替えて同様に行います。

このストレッチは肩関節の可動域制限が強い場合でも安全に実施でき、徐々に可動域の改善を実感できます。

朝起きた時や長時間のデスクワーク後に実施すると、特に効果を実感しやすくなります。1回のセッションで3〜5分程度実施し、1日2〜3回行うことで胸部の柔軟性改善と肩の開きを促進できます。

また、ストレッチ中は深い呼吸を心がけることで、リラクゼーション効果も同時に得られ、ストレス軽減にも寄与します。

フォームローラーで肩甲骨ほぐし

フォームローラーを使った筋膜リリースは従来のストレッチでは到達しにくい深層の筋肉や筋膜にアプローチでき、即効性の高い改善効果が期待できます。

特に肩甲骨周囲の筋肉の緊張緩和には非常に効果的です。

胸椎(背骨の胸部分)のモビリティ改善には、フォームローラーを横向きに置き、その上に背中を乗せて前後に転がします。

特に肩甲骨の間の部分を重点的に行うことで、巻き肩で硬くなりやすい胸椎の伸展可動域を改善できます。

痛気持ちいい程度の圧で、1箇所につき30〜60秒間実施します。

大胸筋の筋膜リリースでは、フォームローラーを縦向きに置き、うつ伏せになって胸の側面をローラーに当てます。

体重を利用してゆっくりと前後に動かし、大胸筋全体をほぐします。特に脇の下から鎖骨の下にかけての部分は巻き肩で特に硬くなりやすい部位なので、丁寧に時間をかけて行います。

肩甲骨周囲のリリースでは、ローラーを背中に当てて、肩甲骨の内側縁から外側縁にかけて転がします。

この際、腕の位置を変えることで、異なる角度から筋肉にアプローチできます。

腕を頭上に伸ばした状態、胸の前でクロスした状態など、様々なポジションで実施することでより効果的な筋膜リリースが可能になります。

フォームローラーでの筋膜リリースは、1セッション10〜15分程度で実施し、週3〜4回の頻度が推奨されます。初回は軽めの圧から始め、徐々に圧を強くしていくことで、筋肉への適応を促進できます。

また、リリース後は必ず軽いストレッチを行い、緩んだ筋肉を適切な長さに調整することが重要です。

巻き肩の予防方法

巻き肩の改善に成功した後は、再発防止のための予防策を継続的に実践することが重要です。

定期的なストレッチと運動

予防の基本は筋肉の柔軟性と筋力のバランスを維持することです。

毎日の習慣として、簡単なストレッチを取り入れることで巻き肩の再発を効果的に防ぐことができます。

朝の習慣として推奨されるのは、起床時の「モーニングストレッチ」です。

ベッドから出る前に、仰向けの状態で両腕を頭上に伸ばし、全身を軽く伸ばします。

その後、うつ伏せになって軽く上体を反らし、胸椎の伸展を促進します。

これらの動作により、睡眠中に硬くなった筋肉をほぐし、1日の始まりを良い姿勢でスタートできます。

仕事中の「マイクロブレイク」も重要な予防策です。1時間に1回、2〜3分程度の短時間で実施できるストレッチを行います。

具体的には、肩甲骨を寄せる動作、首を左右に回す動作、胸を開くストレッチなどを組み合わせます。

これらの動作は座ったままでも実施でき、周囲の目を気にすることなく行えるため、継続しやすいのが特徴です。

夜の習慣として、「リセットストレッチ」を行うことで、1日の疲労と筋緊張をリセットできます。

入浴後の筋肉が温まった状態で、胸筋ストレッチ、肩甲骨の可動域運動、軽い筋力トレーニングを組み合わせて実施します。

15〜20分程度の時間で、翌日に疲労を持ち越さないよう体をケアします。

週末には、より本格的な運動を取り入れることも予防に効果的です。ヨガやピラティス、水泳などの全身運動は、姿勢改善と筋力バランスの維持に優れた効果があります。

特にヨガの「キャット&カウ」や「チャイルドポーズ」などは、脊柱の可動域改善と胸椎の柔軟性維持に効果的で、巻き肩の予防に直接的に寄与します。

正しい座り方・立ち方の維持

日常生活での基本的な姿勢を正しく保つことは、最も重要で効果的な予防方法です。

正しい姿勢を習慣化することで、巻き肩の原因となる筋肉の不均衡を防ぐことができます。

正しい座り方の基本は、「坐骨で座る」ことです。椅子に深く腰掛け、坐骨(お尻の下の骨)で体重を支えます。

背もたれには軽く寄りかかる程度で、自分の筋力で上体を支えることを意識します。肩の力は抜き、肩甲骨を軽く背骨に寄せた状態を保ちます。

顎は軽く引き、頭頂部を天井に向けて引き上げるイメージで座ります。

足の位置も重要で、両足の裏全体を床につけ、膝関節は90〜110度程度に保ちます。

足を組む習慣がある場合は定期的に組み替えるか、できるだけ両足を床につけた状態を維持します。

また、椅子の高さやデスクの高さが体に合わない場合は、クッションやフットレストを使用して調整します。

正しい立ち方では、「壁立ちチェック」で確認した理想的な姿勢を日常的に意識します。

かかと、お尻、背中、後頭部が一直線上に並ぶよう意識し、重心を足の裏全体に均等に分散させます。

膝は軽く緩め、腹筋と背筋で体幹を安定させます。長時間立つ場合は、定期的に重心を移動させたり、軽く足踏みをしたりして、筋疲労を防ぎます。

歩行時の姿勢も予防に重要です。顎を軽く引き、目線は15〜20m先を見るようにします。

肩の力を抜いて自然に腕を振り、歩幅は無理のない範囲で保ちます。スマートフォンを見ながらの歩行は巻き肩とスマホ首を同時に悪化させるため、できる限り避けるか、立ち止まって使用することを心がけます。

よくある質問

巻き肩は放置するとどうなる?

巻き肩を放置した場合、症状は段階的に進行し、最終的には日常生活に深刻な支障をきたす可能性があります。

初期段階では軽度の肩こりや首の重だるさから始まりますが、根本的な姿勢の問題が解決されないため、症状は徐々に慢性化していきます。

中期段階になると肩こりが慢性化し、頭痛が頻繁に起こるようになります。

また、肩関節の可動域制限が進行し、腕を後ろに回したり、上に挙げたりする動作が困難になります。さらに進行すると、胸郭出口症候群や肩関節周囲炎(五十肩)などの疾患を併発するリスクが高まります。

巻き肩はすぐ治る?

巻き肩の改善期間は個人差が大きく、症状の程度、年齢、生活習慣、取り組みの継続性などによって大きく左右されます。

軽度の巻き肩の場合、適切なストレッチとトレーニングを継続することで2〜4週間程度で初期の改善効果を実感できることが多いです。

この段階では、肩の可動域の改善や軽度の症状軽減を感じられるようになります。

中程度の巻き肩では、根本的な改善に8〜12週間程度の期間が必要になります。

この期間中は、筋肉の長さや強さが徐々に変化し、新しい姿勢パターンが定着していきます。

重度の巻き肩や長期間放置していた場合は、6ヶ月以上の継続的な取り組みが必要になることもあります。

スマホ首と巻き肩は同時に治せる?

スマホ首と巻き肩は密接に関連しており、多くの場合同時に発症します。

そのため、これらを同時に改善することは可能であり、むしろ効果的なアプローチとされています。

両症状の関連性を理解することが、効果的な改善の第一歩です。スマホ首(頭部前方位)は、巻き肩(肩甲骨の前方化)と相互に影響し合います。

頭が前に出ると、バランスを取るために肩も前に出やすくなり、逆に肩が前に出ると、頭部の位置も前方に移動しやすくなります。

同時改善のアプローチでは胸椎(背骨の胸部分)の可動性改善が重要な鍵となります。

胸椎の伸展(後ろに反る動作)制限は、スマホ首と巻き肩の共通の問題であり、この部分の改善により両症状に同時にアプローチできます。

まとめ

巻き肩は現代社会における典型的な姿勢異常であり、スマートフォンの普及とデスクワークの増加により、年齢を問わず多くの人が抱える問題となっています。

肩が前方に丸まるこの症状は、単なる見た目の問題を超えて、肩こり、首痛、頭痛、呼吸機能の低下など、様々な身体的不調を引き起こす可能性があります。

巻き肩の根本的な原因は、胸部筋群(大胸筋・小胸筋)の短縮と背部筋群(僧帽筋中・下部、菱形筋)の弱化という筋バランスの崩れにあります。

長時間の前かがみ姿勢により、前面の筋肉が硬くなり、後面の筋肉が弱くなることで肩甲骨が外側に広がり、肩全体が前方に突き出した状態が固定化されます。

予防については、定期的なストレッチと運動の習慣化、正しい座り方・立ち方の維持が基本となります。