胸骨という言葉を聞いたとき、あなたは体のどの部分を思い浮かべるでしょうか?

胸の真ん中にある骨、という漠然としたイメージはあっても、それが一体どんな形をしていて、私たちの体でどんな大切な役割を担っているのか、詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。

特に筋トレに励む方であれば、大胸筋を鍛える中で「胸骨を意識して」と言われた経験があるかもしれませんね。しかし、その「意識」がなぜ重要なのか、胸骨がトレーニング効果にどう影響するのかを深く理解していれば、あなたの筋トレはさらに次のステージへと進むはずです。

この記事では、胸骨の基本的な特徴から、肋骨との違い、そして筋トレにおけるその重要な役割まで、初心者の方にも分かりやすく、そしてロジカルに解説していきます。

胸骨とは

私たちの胸の中央に位置する胸骨は、体幹を支える重要な骨の一つです。

ここでは胸骨がどこにあるのか、そしてどのような形や構造をしているのか、その基本的な特徴を分かりやすく解説します。

胸骨の正確な位置と形状

胸骨は私たちの胸のちょうど真ん中に、縦長に存在する平らな骨です。

首の付け根あたりからみぞおちの上部にかけて伸びており、実際に自分の胸を触ってみると、硬い骨を感じられるはずです。

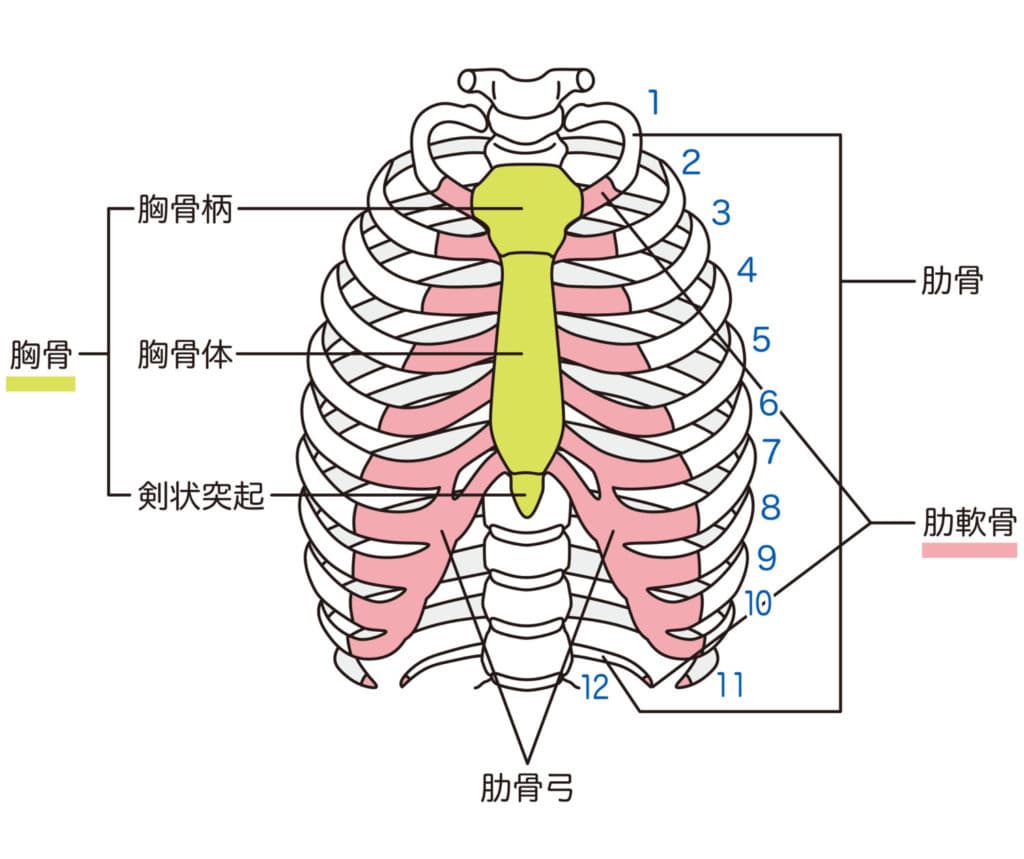

この骨は、大きく分けて上から「胸骨柄(きょうこつへい)」「胸骨体(きょうこつたい)」「剣状突起(けんじょうとっき)」の三つの部分から構成されており、それぞれ異なる役割を担っています。

胸骨の三つの部位とその役割

胸骨は見た目は一枚の板のように見えますが、実は三つの異なる部位が集まってできています。

それぞれの部位が、私たちの呼吸や体の動きにどのように貢献しているのかを見ていきましょう。

胸骨柄の役割

胸骨柄は、胸骨の最も上部にある、やや台形に近い部分です。

この部位には、鎖骨と第一肋骨が連結しており、腕の動きや肩の安定性に深く関わっています。

また、首の筋肉の一部も付着しており、頭部の動きにも間接的に影響を与えていると言えるでしょう。

胸骨体の役割

胸骨体は、胸骨柄の下に続く、胸骨の中で最も大きな中央部分です。

第二肋骨から第七肋骨までがここに連結しており、胸郭全体の安定性を保つ上で中心的な役割を果たしています。

大胸筋をはじめとする胸部の主要な筋肉が広範囲に付着しているため、筋トレ、特にベンチプレスなどの胸部トレーニングでは非常に意識される部位です。

剣状突起の役割

剣状突起は、胸骨体の下端に位置する小さな突起で、その名の通り「剣の先」のような形をしています。

年齢と共に骨化が進む傾向がありますが、軟骨の状態で残ることもあります。腹筋群の一部が付着しており、体幹の安定性や呼吸運動にも関与しています。

胸骨の骨組織と連結の重要性

胸骨は、骨組織としては「扁平骨(へんぺいこつ)」に分類されます。

扁平骨は、その名の通り平たい形状をしており、内臓を保護する役割や筋肉の広い付着面を提供する役割を持っています。

胸骨の場合、心臓や肺といった重要な臓器を外部の衝撃から守る「盾」のような存在と言えるでしょう。

胸骨と肋骨の違い

私たちの胸の骨といえば、胸骨の他に「肋骨」も思い浮かべるでしょう。

これら二つの骨は密接に連携し、重要な臓器を守る「胸郭」というカゴ状の構造を形成しています。

ここでは、胸骨と肋骨の明確な違いと、それらがどのように結合して私たちの体を支えているのかを解説します。

胸骨と肋骨の構造的な差異

胸骨と肋骨はどちらも胸部に位置する骨ですが、その形と役割には明確な違いがあります。

胸骨は「中央の盾」、肋骨は「側面を囲む弓」

胸骨は胸の真ん中に位置する縦長の扁平骨で、心臓や肺の前面を保護する「盾」の役割を果たします。

一方、肋骨は背骨から胸骨に向かって弓なりに伸びる細長い骨で、左右に12対(24本)あります。

これらは胸部の側面と背面を囲む「カゴ」の骨組みを形成し、臓器を全体的に保護しつつ、呼吸運動を可能にしています。

軟骨による連結の特殊性

肋骨は直接胸骨に連結しているものと、軟骨を介して間接的に連結しているもの、あるいは全く連結していないものがあります。

特に肋骨が胸骨に連結する部分は「肋軟骨(ろくなんこつ)」と呼ばれる軟骨組織でできており、この軟骨があることで胸郭は硬い骨だけでできた構造よりも柔軟性を持ち、呼吸に合わせて広がることを可能にしています。

この柔軟性がなければ、私たちは深く息を吸うことができません。

胸郭の形成と内部臓器の保護機能

胸郭は胸骨、12対の肋骨、そして12個の胸椎(背骨の一部)が一体となって作り出す、カゴ状の骨格構造です。

この強固な構造の中に、私たちの生命維持に不可欠な心臓と肺という二つの重要な臓器が収められています。

心臓と肺を守る「生命の砦」

胸郭の最大の役割は、外部からの衝撃や圧力から心臓と肺を物理的に保護することです。

交通事故や転倒など、もし胸郭がなければ、これらのデリケートな臓器は致命的なダメージを受けてしまうでしょう。

その硬い骨と柔軟な軟骨の組み合わせは、衝撃を吸収し、分散させるための巧妙な仕組みと言えます。

呼吸運動を支える仕組み

また、胸郭は、ただ臓器を守るだけでなく、呼吸運動においても極めて重要な役割を担っています。

肋骨が肋間筋(ろっかんきん)や横隔膜(おうかくまく)と連携して上下・左右に動くことで、胸郭の容積が変化し、肺への空気の出入りを可能にしています。

胸骨は、この肋骨の動きの支点となることで、スムーズな呼吸運動をサポートしているのです。

筋トレにおける胸骨の役割と意識の重要性

筋トレ、特に胸部や体幹のトレーニングにおいて、胸骨は単なる体の中心にある骨以上の重要な役割を果たします。

多くのトレーナーが「胸骨を意識して」と指導するのは、トレーニングの効果を最大化し、怪我のリスクを減らすためなのです。

大胸筋トレーニング時の胸骨の動きと意識

大胸筋は胸骨、鎖骨、肋骨から上腕骨に付着しており、腕を内側に閉じたり、前に押し出したりする動作の主役となる筋肉です。

ベンチプレスやダンベルフライなど、大胸筋を鍛える代表的な種目ではこの胸骨の動きを意識することが非常に重要になります。

ベンチプレスでの胸骨の意識方法

ベンチプレスでバーベルを下ろす際、胸骨を少し突き出すように意識することで大胸筋が最大限に引き伸ばされ、より強い収縮を促すことができます。

これは「胸を張る」という感覚に近いでしょう。胸骨を意識せずに肩甲骨が前に出てしまうと大胸筋への刺激が減り、肩関節への負担が増大する可能性があります。

ダンベルフライでの胸骨を中心とした動き

ダンベルフライでは、両腕を開いた状態から胸骨に向かってダンベルを引き寄せるように意識すると、大胸筋の内側、特に胸骨に近い部分に強い刺激を与えることができます。

まるで胸骨が動く支点であるかのように、そこに向かって腕を絞り込む感覚を持つことが大切です。

このように胸骨を意識することで大胸筋をより深く、そして効果的にトレーニングできるのです。

体幹安定性における胸骨の寄与

胸骨は腹筋群や背筋群といった体幹を支える主要な筋肉の一部が付着しているため、体幹の安定性にも深く寄与しています。

体幹が安定していなければ、どんなトレーニングも効果が半減してしまいます。

コアトレーニングでの胸骨の意識

プランクやデッドリフトのようなコア(体幹)を鍛えるトレーニングでは、胸骨が正しい位置にあることを意識することが重要です。

特に、背中が丸まったり反りすぎたりしないよう、胸骨がまっすぐ前を向くように意識することで、体幹が安定し、全身の連動性が高まります。

これは、まるで胸骨が体幹全体のバランスを取る「司令塔」であるかのような役割を果たすのです。

適切な体幹の安定は、パフォーマンス向上と怪我予防の双方に不可欠と言えるでしょう。

胸骨周辺の痛みと筋トレの関係性

筋トレ中に胸骨周辺に痛みを感じる場合、それはいくつかの原因が考えられます。

多くの場合、無理なフォームや過度な負荷によるもので、早期の対処が重要です。

肋軟骨炎の可能性

胸骨と肋骨を繋ぐ肋軟骨に炎症が起こる「肋軟骨炎(ろくなんこつえん)」は、筋トレ中の過負荷や繰り返しの動作が原因となることがあります。

特にベンチプレスで無理な重量を扱ったり、肘を過度に開いたりするフォームは肋軟骨に負担をかけやすいと言われています。

痛みを感じたら、まずはトレーニングを中断し安静にすることが大切です。

正しいフォームと適切な負荷の重要性

胸骨周辺の痛みを避けるためには、常に「正しいフォーム」でトレーニングを行うこと、そして「適切な負荷」を選ぶことが最も重要です。

胸骨を意識して大胸筋を効果的に使うフォームを習得し、無理のない範囲で徐々に負荷を上げていくことが、安全かつ効果的な筋トレの基本となります。

痛みを我慢してトレーニングを続けることは、決して良い結果には繋がりません。

よくある質問

胸骨の周りに付着している主な筋肉は何か

胸骨の周りには、主に大胸筋が付着しています。

大胸筋は、胸骨体から鎖骨、そして肋骨の一部に広がり、上腕骨へと繋がる大きな筋肉です。

この筋肉は、腕を内側に閉じたり、前に押し出したりする動作の主役となります。

その他、腹筋群の一部(腹直筋など)が剣状突起付近に付着しており、体幹の安定性にも貢献しています。

これらの筋肉を意識することで、より効果的なトレーニングが期待できます。

筋トレで胸骨が痛む場合の対処法は

筋トレ中に胸骨が痛む場合、まずはトレーニングを中断し、安静にすることが最も重要です。

痛みの原因としては、肋軟骨炎や胸部の筋肉の使いすぎ、あるいは無理なフォームが考えられます。

無理にトレーニングを続けると悪化する可能性があるため、痛みが引くまで休息を取りましょう。

アイシングや湿布なども有効です。痛みがなかなか引かない場合や、日常生活にも支障が出る場合は、整形外科などの専門医を受診することをお勧めします。

自己判断せず、専門家の診断を仰ぐことが大切です。

胸骨を鍛えるメリットはあるか

胸骨自体は骨であるため直接鍛えることはできませんが、胸骨を意識したトレーニングを行うことで、間接的に多くのメリットが得られます。

例えば、大胸筋を効果的に収縮させることで胸板を厚くする効果が期待できますし、体幹の安定性が向上することで、全身のバランスが改善され、他のトレーニングのパフォーマンス向上にも繋がります。

また、正しい姿勢の維持にも役立つため、日常生活での体の負担軽減にも貢献すると言えるでしょう。

胸骨を「体の中心軸」と捉え、その働きを理解することが、より質の高いトレーニングへと繋がります。

まとめ

この記事では、「胸骨とは何か?」という基本的な問いから始まり、その位置、三つの部位ごとの特徴、そして肋骨との違い、さらには胸郭の形成における役割までを詳しく解説しました。

単なる体の中心にある骨というだけでなく、心臓や肺といった重要な臓器を守り、私たちの呼吸運動を支える「生命の砦」であることがお分かりいただけたかと思います。

特に筋トレにおいては、大胸筋トレーニング時の胸骨の意識方法や体幹安定性における胸骨の寄与など、その重要な役割を多角的に掘り下げました。

胸骨を意識することでトレーニング効果を最大化し、怪我のリスクを減らすことができるのです。もし、トレーニング中に胸骨周辺に痛みを感じた場合の対処法も紹介しましたので、安全なトレーニングの一助としてください。

あなたの筋トレを次のレベルへと引き上げるためには、ただ闇雲に筋肉を追い込むだけでなく、骨や関節といった体の構造を深く理解することが不可欠です。

この記事が、あなたの身体への理解を深め、より安全で効果的なトレーニング実践へと繋がることを願っています。