頑張って筋トレに励んでいるのに、効果がなかなか出ないと悩む方は少なくありません。

筋肉が大きくなるためにはさまざまな要素がありますが、その中のひとつに「可動域」があります。可動域について聞いたことはあっても、しっかり理解している人は少ないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、可動域について解説します。筋トレ効果に影響を及ぼす可動域とはどのようなものか、その理由や可動域を利用してトレーニング効果を得る方法などについて、順番にみていきましょう。

目次

筋トレ効果に影響を及ぼす「可動域」とは?

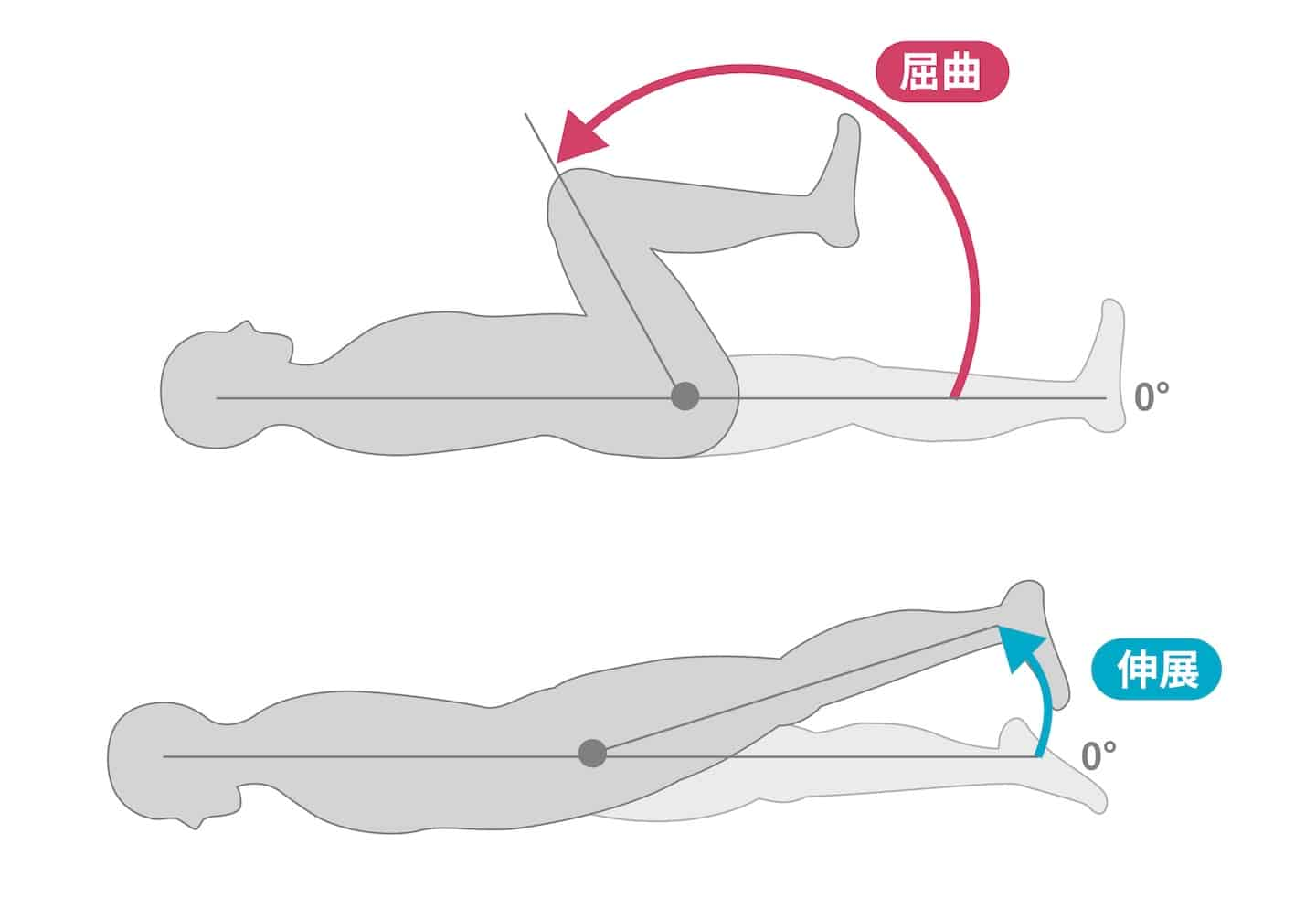

可動域とは、動かせる関節の範囲のことです。人の肩や膝、肘などの関節は360℃動かすことはできず、筋肉が伸び縮みする際に一定の範囲内で動きます。

とは言え、人間であれば誰しも同じ関節の可動域を持っているわけではありません。普段の行動や筋肉の使い方によって可動域は広くも狭くもなるため、個人によって適切な可動域は異なります。

フルレンジとパーシャルレンジ

関節を動かす範囲には「フルレンジ」と「パーシャルレンジ」の2つがあります。

- フルレンジ:可動域を最大限に広げた角度

- パーシャルレンジ:可動域の中間角度

たとえばスクワットでは、完全にしゃがみ込んで膝を折った状態(約140度)が「フルレンジ」、太ももと床が水平の角度(約90度)になったところで停止するのが「パーシャルレンジ」です。

つまり、トレーナーについてもらって筋トレをする際に「今度はフルレンジでやりましょう」と言われた場合は、可動域いっぱいで動きましょう、という意味になります。

筋トレ効果が可動域に左右される理由

筋トレ効果が可動域によって左右される理由は、可動域によって最大筋力と負荷が異なるためです。

可動域の範囲で筋肉を動かせますが、可動域の範囲内はすべて等しい筋力が使われているわけではなく、筋肉の長さによって力の強さが変化します。

可動域の中で最大の筋力が発揮される筋肉の長さを「生体長」と言い、これは大体可動域の中間地点付近です。生体長より筋肉が長くて(伸ばして)も、短くて(縮めて)も、発揮できる力は減ってしまいます。

つまり、筋力が強い角度(パーシャルレンジ)だと筋肉への負荷は減り、筋力が弱い角度(フルレンジ)だと筋肉への負荷が増えるということですね。

パーシャルレンジばかりでトレーニングをしていると、筋肉に与える負荷は少なくなります。そのため、怪我のリスクは減りますが筋トレ効果は出にくくなります。

一方、フルレンジばかりでトレーニングをしていると、筋肉に与える負荷は多くなります。筋トレ効果は出やすいのですが、疲労回復が遅くなるうえに怪我のリスクが上がります。

トレーニング中、最初は可動域いっぱいに腕を伸ばしていても、途中から気がついたら動く範囲が狭くなっているという経験をしたことがある方は多いでしょう。これは、無意識に楽な生体長の範囲に動きを合わせてしまっているためです。

筋トレ効果を上げるための可動域の考え方

さまざまな目的で筋トレに取り組むわけですが、取り組むのであれば筋トレ効果は上げたいものですよね。

そこで、筋トレ効果を上げるためには可動域をどうすればよいかについての考え方を紹介します。

筋トレ効果が高く安全なのは「広い可動域+軽い負荷」

前述したように、生体長のときに最も力が出るため、最大筋力が出るパーシャルレンジでは筋肥大効果が少なくなります。

一方、フルレンジ(最大可動域)では力が出しにくいため、筋肉にしっかり負荷がかかり、筋肥大に効果的です。しかし、最大可動域で高負荷を扱うと力が足りずフォームが崩れがちになることで、怪我のリスクが高くなるというデメリットがあります。

つまり、筋トレ効果と安全性をどちらも守りたい場合は「広い可動域」を使いながら、「正しいフォームを維持できる軽い負荷」でトレーニングするとよいとなります。

健康維持やダイエット目的で筋トレを行う方は、自分の体重や軽いダンベルなどを使い、正しいフォームで可動域を広くしてトレーニングしてみてください。

完全な追い込みをしたい場合は「広い可動域」→「中間可動域」

一方、体を大きく太くしたい方など、徹底的に筋肉を疲労困憊させたい場合には、高重量の負荷を使う必要があります。

最初から高負荷では怪我リスクが高いため、まずは軽めの負荷で広い可動域を使って筋肉全体に負荷をかけ、筋肉を温めてください。そしてその後、力が強く出る中間可動域で重めの負荷をかけたトレーニングをしましょう。

たとえばダンベルを使ったアームカールで腕を鍛える場合は、以下のような流れがおすすめです。

- まずはフルレンジでダンベル(軽め)を真下から腕が曲がらなくなるまで上下させる

- 限界まできたらインターバル(休憩)を3分ほど挟む

- 今度はパーシャルレンジでダンベル(重め)を真下から90度程度までにしてさらに行う

フルレンジは直前までが有効なケースもある

最大可動域まで使うフルレンジでは、トレーニングの種類によっては負荷がゼロになることもあります。

たとえば、肩の位置から頭上へとダンベルを上げるダンベルショルダープレスは、上げ切ったときに重力と腕が同一方向になることにより、負荷がゼロになります。

せっかくトレーニングをしても負荷がゼロでは休んでいるのと同じ状態と言えるため、そのようなケースでは上げ切らず直前で止めるようにすることがおすすめです。

負荷がゼロになる直前で止めることで、負荷が抜けきらないようにできますよ。

可動域の広げ方

可動域を最大限活用するためには、筋肉の柔軟性と関節の可動性を高めるエクササイズをする必要があります。柔軟性を高めるにはストレッチがおすすめです。

ストレッチには以下2種類がありますので、それぞれについて説明します。

- 静的ストレッチ

- 動的ストレッチ

以下の記事で部位別ストレッチ方法と柔軟性のある体のメリットについて解説しています。

静的ストレッチ

筋肉を伸ばした状態でしばらくキープするストレッチ方法です。

下半身のトレーニングに取り組む前は、下半身のストレッチを。上半身トレーニングに取り組む前は、上半身のストレッチをしてからにすると、可動域が広くなります。

痛気持ち良いと感じる程度でゆっくりと伸ばし、30秒ほどキープしましょう。長くすればよいというものではないため、それぞれ1分以内で伸ばすようにします。もしも痛みがひどい場合は、決して無理に伸ばさないでください。あくまでも「痛いけれど伸びるのが気持ち良い」という程度です。

静的ストレッチは、トレーニングや運動後に行うと効果的です。また就寝前などに毎日短時間行うことで、体の柔軟性を維持しやすくなると言われています。

動的ストレッチ

体を動かしながら筋肉を伸ばすストレッチ方法です。

大きく腕をまわす、足を前後に降る、肩を上げ下げするなどの方法があります。

大きく動くことで血流を促進し、筋温を上昇させられるため、可動域が広がりやすくなります。

動的ストレッチはトレーニングや運動前に行うと効果的です。ウォーミングアップとして行い、怪我のリスクを下げるようにしましょう。

筋トレ効果を出しつつ安全を確保! 可動域を意識しよう

筋トレ効果を出すためには、関節の可動域を意識してみましょう。可動域を広げてトレーニングするか、可動域の狭い範囲でトレーニングするかでは、同じ動きをしているつもりでも得られる効果が異なります。

しかしながら、怪我をするとトレーニングがしばらくできなくなってしまうため、筋トレは安全を優先するようにしてください。

可動域を広げるためのストレッチに取り組むことで、全身の柔軟性もアップします。ストレッチはできるだけ、毎日行うことをおすすめします。