脚の形に悩んで「自分はO脚ではないか」と感じる方は少なくありません。

単なる見た目の問題と思われがちですが、O脚は膝や腰に過剰な負担をかけ、将来的に関節の疾患につながる可能性があります。

しかも生活習慣や姿勢の乱れが関係するため、誰にでも起こり得る身近な問題です。

この記事では、O脚の仕組みから原因・影響・改善・予防までを体系的に解説します。

O脚とは

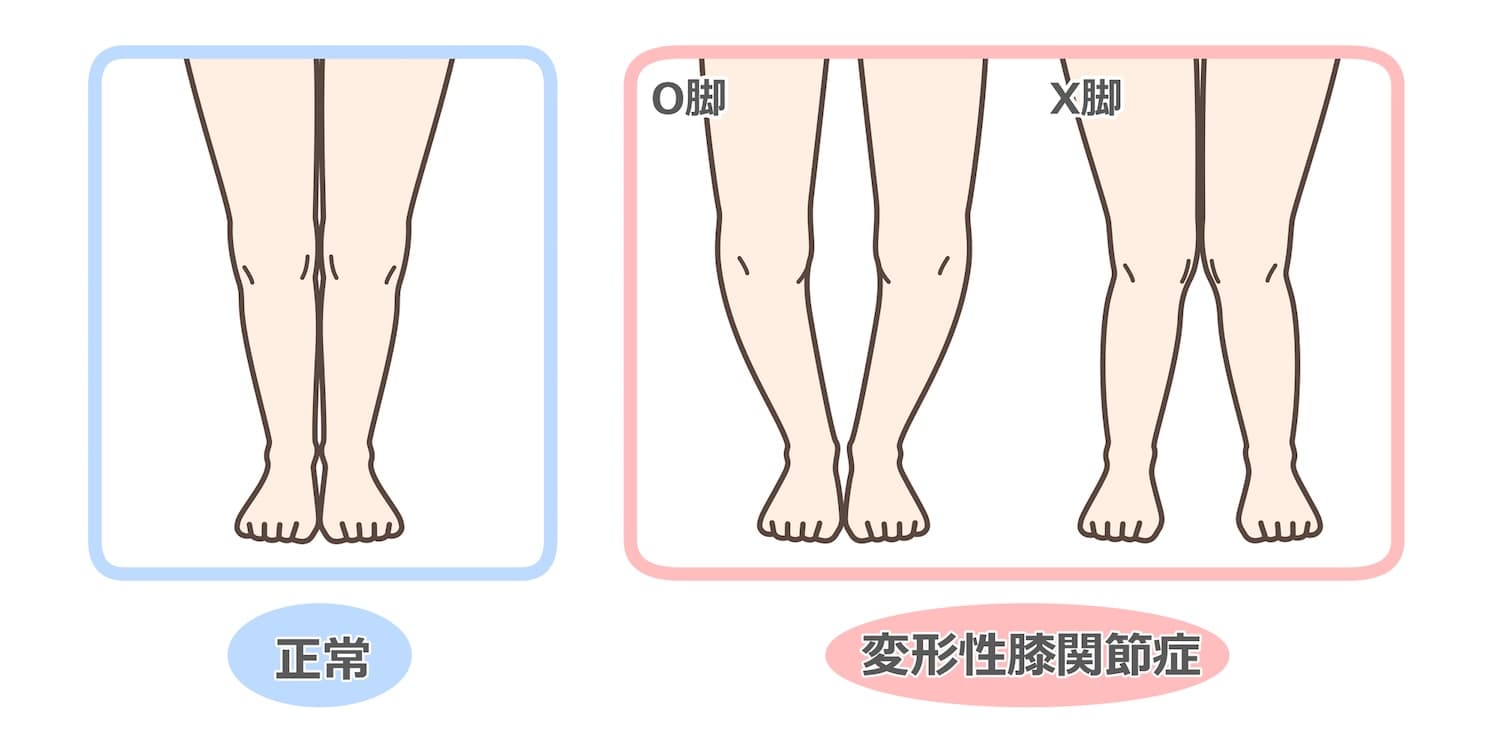

O脚とは、両足のかかとを揃えて立った際に膝の間が大きく開く状態を指し、医学的には「内反膝(ないはんひざ)」と呼ばれます。

膝の間が2センチ以上離れていればO脚傾向とされ、隙間が5センチ以上になると重度と判断されることが多いです。

この状態は見た目に「脚が曲がっている」ように映るだけでなく、関節の負担や歩行の効率低下を招くため、放置は望ましくありません。

X脚との違い

O脚と対比されるのがX脚です。

X脚では膝が内側に寄ってつき、逆に足首同士が離れるため脚全体がアルファベットのXのような形になります。

両者は似て非なるもので、膝にかかる負担の方向も異なります。

O脚では膝の外側に負担が集中する一方、X脚では膝の内側が摩耗しやすくなります。

誤ったセルフケアを避けるためにも、まず自分の脚がどちらの傾向かを正しく把握することが大切です。

O脚が多い年齢層と性別

乳幼児期にはO脚が自然に現れますが、多くは小学校入学前後までに改善します。

小学校高学年以降になっても、強いO脚が残る場合は整形外科に相談してみてもよいでしょう。

成人の場合では、特に女性に多くO脚が見られる傾向があるとされています。

理由は骨盤の形や筋肉量に加え、ハイヒールなどの靴習慣、横座りなど女性特有の生活習慣による影響です。

O脚になる原因

O脚の原因は大きく「先天的(遺伝や骨格の特徴)」と「後天的(筋力・姿勢・生活習慣)」に分けられます。

ここでは後天的要因について解説していきます。

筋力不足や姿勢の悪さ

膝を支える筋肉群のアンバランスがO脚の一因です。

特に「内転筋(内もも)」が弱まると膝を内側に引き寄せる力が不足し、膝が外側に開きやすくなります。

また、大腿四頭筋(太もも前面)の筋力低下や、お尻の筋肉(中臀筋)の働きが弱いと股関節や膝の安定性が損なわれます。

さらに、猫背や反り腰といった不良姿勢も骨盤を歪め、下肢全体のバランスを崩します。

生活習慣による影響

座り方や歩き方の癖は思った以上に脚の形に影響します。

横座りやあぐらは股関節に外側への力を加え、O脚を助長します。

また、片足重心で立つ癖やヒールの高い靴を日常的に履く習慣も膝の外反傾向を強めます。

これらは小さな習慣の積み重ねですが、数年単位で見ると骨格にまで影響を与えます。

O脚が身体に与える影響

O脚は単なる外見の問題ではなく、身体全体に負の連鎖をもたらします。

膝や腰への負担

O脚は膝の外側に負荷を集中させ、関節の軟骨を摩耗させやすくします。

特に中高年では変形性膝関節症へ進行するリスクが高まり、日常生活の動作に支障をきたす恐れがあります。

腰痛や股関節痛の背景にもO脚が隠れていることが少なくありません。

O脚がスポーツに与える影響

O脚はスポーツパフォーマンスにも大きな影響を与えます。

特に走る・跳ぶ・方向転換を伴う競技では、膝関節の外側に負担が集中するため、靭帯や半月板を痛めるケガのリスクが高まります。

たとえばサッカーやバスケットボールのように、急停止などのストップや鋭い切り返しを多用するスポーツでは、O脚傾向のある選手が膝を痛めやすいことが臨床的にも指摘されています。

さらに、膝が外に流れることで下半身全体のバランスが乱れ、踏み込みやジャンプの安定性が低下します。

結果としてスピードや持久力に影響するだけでなく、思うようなフォームが作りにくくなるケースもあります。

特に成長期の子どもがO脚のまま部活動を続けると、慢性的に関節を痛めてしまう可能性にもつながることもあるため、スポーツを行う人はO脚を放置せず筋力強化や柔軟性の改善に取り組み、O脚を改善させることが重要です。

姿勢の崩れと歩行への影響

膝の角度が変わると骨盤や脊柱の配列も乱れ、全身の姿勢に波及します。

歩行では左右のバランスが崩れ、疲れやすさや転倒リスクの上昇にもつながります。

姿勢の乱れは見た目の印象にも影響し、自信の低下につながるケースもあります。

O脚の改善方法

改善にはセルフケアと専門的アプローチの両方があります。

ストレッチと筋トレ

最も取り入れやすいのがストレッチや筋力トレーニングです。

たとえば内転筋を鍛えるために「仰向けで膝にボールを挟んで押す運動」や股関節周囲を柔らかくするストレッチが有効です。

毎日5分でも習慣化すれば効果が積み重なります。

矯正インソールや装具の活用

足元からのアプローチも有効です。

専門家の処方による矯正インソールは歩行時の膝や足首の角度を整え、O脚の進行を防ぎます。

特に長時間歩く人や立ち仕事の人におすすめです。

医療機関での治療

重度のO脚や痛みが強い場合には整形外科での治療が必要です。

装具療法やリハビリテーションで改善を目指し、それでも効果が薄い場合には骨切り術などの外科手術が選択肢となります。

手術は大掛かりですが、歩行の質を根本的に改善できることもあります。

O脚を予防する生活習慣

O脚は悪化を防ぐ工夫次第で進行を抑えられます。

正しい座り方・立ち方

日常生活では「膝とつま先をまっすぐに揃える意識」を持つことが大切です。

横座りやあぐらは避け、立つときも片足重心にならないよう気をつけましょう。

運動と筋力維持

筋肉が弱ると関節の支えが失われるため、運動習慣は予防の基本です。

ウォーキングや軽いスクワット、ヨガのポーズなど、体に無理のない範囲で取り入れると効果的です。

靴選びと日常の注意点

ヒールの高い靴やクッション性の乏しい靴は膝に負担をかけます。自分の足に合った靴を選び、長時間の使用を避けるだけでも予防効果があります。

靴の内側がすり減るなどのサインがあれば、歩行の癖がある可能性も考えられます。

よくある質問

O脚は自然に治るのか

子どもの場合は成長過程で自然に改善するケースが多いです。しかし大人では自然改善は難しく、ストレッチや生活習慣の工夫が必要です。

O脚は手術でしか治らないのか

軽度であればセルフケアやインソールで十分改善が期待できます。

手術は最終的な選択肢であり、医師の判断が必要です。

O脚のセルフチェック方法はあるか

踵と足首を揃えて立ち、膝の間に2cm以上隙間があればO脚傾向と判断できます。

不安な場合は整形外科での検査がおすすめです。

子どものO脚は心配か

乳幼児期は一時的にO脚になるのが自然な成長過程です。

小学校高学年以降も強いO脚が残る場合は専門医に相談すると安心です。

まとめ

O脚は単なる見た目の問題ではなく、体全体に影響する重要なテーマです。

原因の多くは筋力や生活習慣にあるため、日常の工夫で改善や予防が可能です。

セルフチェックで現状を把握し、ストレッチや正しい習慣を取り入れ、必要に応じて専門家に相談しましょう。

小さな取り組みを継続することが、将来の健康的な歩行や姿勢を守る一番の近道です。