座りっぱなしの生活や運動不足が続くと、知らないうちに固くなってしまうのが腸腰筋です。

この筋肉は腰椎と太ももをつなぐ深部にあり、姿勢を支えるだけでなく歩行やスポーツの動きにも欠かせません。

腸腰筋を伸ばしたり鍛えたりすることで、腰痛予防やスタイル改善、さらには運動パフォーマンス向上まで多彩なメリットが得られます。

この記事では腸腰筋の役割と効果的なストレッチ・筋トレ方法を整理しました。

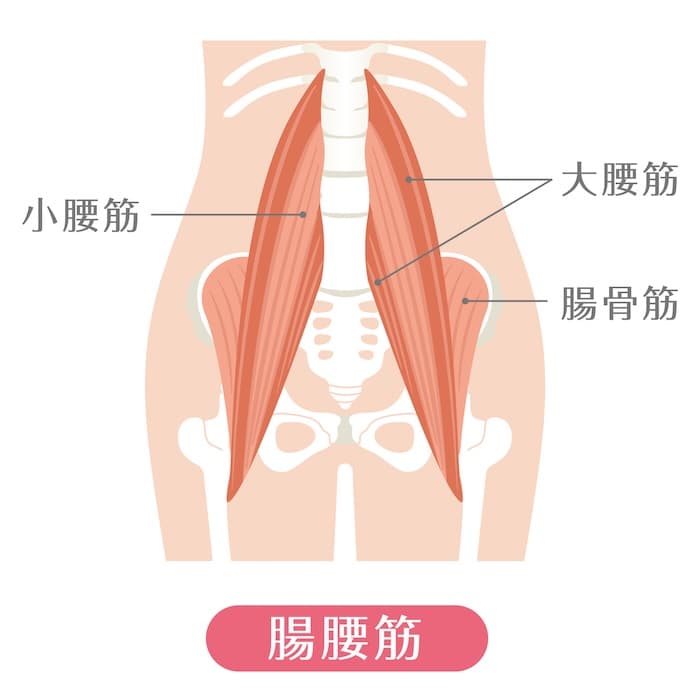

腸腰筋とは

腸腰筋は「大腰筋」と「腸骨筋」をまとめた呼び名で、腰椎から大腿骨にかけて走る深部筋肉です。

股関節を曲げる、骨盤を安定させるなど、日常動作の基盤を担っています。

腸腰筋が姿勢に与える影響

腸腰筋が硬く縮むと骨盤が前傾し、腰が反りすぎて腰痛の原因になります。

逆に弱ると骨盤が後傾し、猫背が助長されます。

正しい姿勢のためには柔軟性と筋力の両方が欠かせません。

腸腰筋とスタイル維持の関係

下腹部がぽっこり出てしまう原因のひとつが腸腰筋の弱化です。

骨盤が後傾するとお腹が前に押し出されやすくなるためです。

腸腰筋を鍛えることで下腹が引き締まり、立ち姿の印象も大きく変わります。

スポーツでの役割

腸腰筋は走る・跳ぶといった動作で脚を素早く前に出す働きを担います。

サッカーや陸上競技ではパフォーマンスに直結するため、競技者が重点的に鍛える部位のひとつです。

腸腰筋を鍛える・伸ばすメリット

腸腰筋を意識的に整えると体の土台が安定し、さまざまな効果が期待できます。

腰痛予防と体幹の安定

硬すぎても弱すぎても腰に負担がかかります。

ストレッチで柔軟性を保ちつつ、筋トレで安定性を高めることが、腰痛予防に直結します。

代謝向上と下腹部の引き締め効果

腸腰筋は体の深層にありながら大きな筋肉です。

鍛えることで基礎代謝が上がり、消費エネルギーが増えます。

特に下腹部のラインを整える効果が期待されます。

運動パフォーマンスの向上

股関節の動きがスムーズになることで、走力やジャンプ力の向上につながります。

疲労しにくくなるため、スポーツ全般にメリットがあります。

腸腰筋のストレッチ方法

ストレッチは柔軟性を保ち、腰痛や姿勢不良のリスクを減らします。

寝ながらできる腸腰筋ストレッチ

仰向けで片脚を胸に抱え、もう一方の脚を伸ばすと腸腰筋が伸びます。

ベッドでも行えるため、高齢者や初心者に適しています。

立ったままできる簡単ストレッチ

片脚を大きく前に出し、ランジのような姿勢で後ろ脚の付け根を伸ばします。

デスクワークの合間でも取り入れやすい方法です。

ストレッチ時の注意点と間違い例

反動をつけたり、腰を強く反らすのは逆効果です。

呼吸を止めず、痛みではなく心地よい伸び感を目安に行いましょう。

腸腰筋を鍛える筋トレ方法

ストレッチと併せて筋トレを行うことで、腸腰筋が本来の力を発揮しやすくなります。

レッグレイズで腸腰筋を鍛える

仰向けで両脚をゆっくり持ち上げるレッグレイズは腸腰筋を直接使う代表的なトレーニングです。

腰が反らないよう注意しましょう。

マーチングで体幹と股関節を連動

立った状態で太ももを交互に高く上げるマーチングは、腸腰筋と体幹を同時に鍛えられます。

動きがシンプルで習慣化しやすいのが特徴です。

継続のためのポイント

短時間でも毎日続けることが効果につながります。

ストレッチと筋トレをセットで行うと、柔軟性と安定性の両面が強化されます。

よくある質問

腸腰筋ストレッチは毎日やって良いか

毎日行って問題ありません。

むしろ習慣化することで柔軟性が定着し、腰痛予防効果が高まります。

腸腰筋を鍛えると痩せるのか

直接的に痩せるわけではありませんが、基礎代謝が上がり脂肪燃焼しやすい体づくりに寄与します。

特に下腹の引き締め効果が期待できます。

高齢者でも安全にできるのか

寝ながら行うストレッチやイスを使った筋トレなら安全に実施可能です。

不安がある場合は医師や理学療法士に相談すると安心です。

まとめ

腸腰筋は姿勢やスタイル、腰痛、スポーツのパフォーマンスに深く関わる重要な筋肉です。

ストレッチで柔軟性を高め、筋トレで強化することで、体の安定性と見た目の美しさを両立できます。

今日からできるシンプルな動きを習慣化し、体の中心から整えていきましょう。